Die Herren von Jabilinze: Auf der Suche nach der Stammburg

Contents

Bezüglich der Siegfried von Albrecht vorgeworfenen „Verschwörung“ ist dann auch danach zu fragen, ob diese etwas mit dem 1138 ausgeführten Überfall auf die Bernburg zu tun gehabt haben könnte. Der Angriff Albrechts auf die Burg Jabilinze, die Forderung zur Herausgabe des Grafen Siegfrieds und seine anschließende Hinrichtung wären verständlich, wenn Siegfried eine Rolle beim Überfall auf die mütterliche Burg des Askaniers gespielt hätte, der vermutlich zu jenem Zeitpunkt stattfand, als Albrecht fern von seinen Stammlanden im Norden Sachsens kämpfte[1](Bernhardi 1883, S. 64 Anmerkung 33). Albrecht wird sich als amtierender Herzog von Sachsen bei der Verurteilung Siegfrieds auch auf sein Recht zur Wahrung des Landfriedens gestützt haben. Offensichtlich war Albrechts Handeln gerechtfertigt, denn Kritik an seinem Vorgehen gegen Siegfried ist nicht überliefert. Hätten seine Gegner nicht jede Möglichkeit genutzt, um Albrechts Ansehen als sächsischer Herzog zu schmälern? Ein unrechtmäßig vollstrecktes Todesurteil hätte dem Askanier sicher ebenfalls den Vorwurf der Tyrannei eingebracht. Welches Kapitalverbrechens hatte sich also Siegfried schuldig gemacht?

Albrecht der Bär übernahm die Burg Jabilinze unzerstört und machte sie damit zum Ziel seiner Gegner. Die Pöhlder Annalen geben an, dass die an den Askanier übergebene „labilince municipium Sifridi comitis“ 1140 umwallt, erstürmt und dem Erdboden gleichgemacht wurde, bevor sich der angreifende Erzbischof Konrad von Querfurt gegen die Burg Anhalt wandte und auch diese zerstörte.

Welche Argumente sprechen für eine Lokalisierung der Stammburg der Herren von Jabilinze im Bernburger Raum? Die Vermutung, dass es sich bei der in einem alten Nienburger Güterverzeichnis[2]CDA V, Anhang Nr. 2, S 355f. als „Sigfridus, filius Godiscalci de Jabelinze“ erwähnten Person um den Altenburger Burgherren des Jahres 1130 gehandelt haben könnte ist durchaus begründet. Neben dem Auftreten Seines Vaters in der Altenburger Urkunde des Jahres 1106 findet sich der Beleg, dass Siegfried auch über Landbesitz im benachbarten „Balberge“ (womit hier vermutlich die Wüstung „Balberg“ bei Calbe[3]Regesten zur Wüstung siehe Schulze et al. 1965, S. 146 gemeint ist) verfügte. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Hinweis Leopold von Ledeburs auf die Wüstungsnamen „Berneborch“ in der Nähe von Niemeck[4](Ledebur 1847, S. 110) . Hier, im mittleren Teil des Hohen Flämings um Belzig, Niemegk, Mörz und Rabenstein betrieben die Herren von Jabilinze später als Lehensträger der askanischen Herzöge von Sachsen Landesausbau[5](Partenheimer 1988, S. 84) und es kann durchaus angenommen werden, dass sie dabei Ortsnamen aus ihrem ehemaligen Stammland auf ihre neue Herrschaft übertrugen. In den Jahren 1170-1180 kam es zwischen Baderich[6]Mutmaßlich der bereits erwähnte Bruder Siegfrieds, der Name Baderich ist sonst sehr selten. (Claude 1975, S. 259), und dem Kloster Ilsenburg zu einem Streit um eine an der Wippermündung beim Dorf „Zernekuze“ von ihm auf seinem Grund (!) errichtete Mühle[7](Grössler 1897, S. 23). Diese Mühle dürfte jener, die heute als „Zörnitzer Mühle“ bekannt ist, gegenübergelegen haben, da sich die Ilsenburger Mönche darüber beschwerten, dass die gegenüberliegende Mühle Baderichs ihre sicher auf dem Aderstedter Wipperufer gelegene Mühle geschädigt hätte. Es muss also davon ausgegangen werden, dass Baderichs Mühle am nördlichen Wipperufer lag und er dort über Grundbesitz verfügte. Dieser 1180 belegte Grundbesitz seines Bruders Baderich nördlich der Wippermündung, also im Herrschaftsbereich des Gernröder Klosterhofes Waldau, könnte die Beziehung erklären, in der Siegfried von Jabilinze zu Albrecht den Bären vor seinem Verrat stand. Laut dem bereites erwähnten Donations- und Güterverzeichnis ging die Masse des Grundbesitzes der Herren von Jabilinze bei der Abtei Nienburg zu Lehen[8](Heinrich 1961, S. 478) und die Askanier besaßen wohl schon um das Jahr 1100 die Vogtei über die Abtei Nienburg, das Stift Gernrode und das Stift Frose[9](Römer 2000, S. 31). Sowohl der Tyrann Siegfried als auch der Edle Baderich und ihr Vater Gottschalk agierten also im askanischen Einflussbereich am westlichen Saaleufer bei Bernburg.

Zu fragen wäre nun, ob es sich beim Namen Jabilinze nicht um einen slawischen Sekundärnamen gehandelt hat. Beispielsweise sind für Wolmirstedt („nostra Walmerstidi, Sclavonice autem Ustiure“), Grimschleben („castellum Grimerslevo theotonice, slavonice Budizco“) und Rothenburg („urbem suam Spiutni vocatam“), wie noch für einige andere Ortschaften die slawischen Namen bekannt[10]Eine Zusammenstellung gibt (Bischoff 1967, S. 66f.). Die Grafen von Plötzkau führten ihren Namen auf die slawische Bezeichnung einer Burg am westlichen (!) Saaleufer zurück. Ihre Nachfahren, die Herren von Jabilinze, könnten es Ihnen gleich getan haben. Die Zerstörung der Analenburch 1130 schließt nicht aus, dass diese noch einmal wiedererrichtet wurde. Siegfried von Jabilinze überlebte offenbar den Kampf und blieb damit sicher auch zumindest bis zu seinem Tod im Besitz der Burgstelle. Späte wurde der Name „Analenburg“ dann durch den Altenburger Ministerialensitz tradiert, der aber bezüglich seiner Lage nicht mit der frühmittelalterlichen Burg identisch sein muss. Diese hatte vermutlich, wie vergleichbare Anlagen im Saalegebiet zeigen, eine weitaus größere Ausdehnung.

Der Bergfried der Burg Eisenhardt in Belzig, auch „Butterturm“ genannt, wurde bereits unter der Herrschaft der Nachfahren der Herren von Jabilinze errichtet. Quelle: Wikipedia, Lienhard Schulz CC BY-SA 3.0

Jedenfalls werden die Herren von Jabilinze nach der Zerstörung der dortigen Burg im Jahr 1130 nicht mehr im Zusammenhang mit einer Analenburch erwähnt. An ihre Stelle tritt ein neues Adelsgeschlecht, welches sich direkt nach diesem Ort benennt. Wie kam es zu diesem Bruch? Warum trat in Analenburch nicht Siegfrieds Bruder Baderich als neuer Burgherr auf, wo er sich doch nur wenige Kilometer südlich als Grundeigentümer an der Wippermündung zeigte?

Angehörige der neuen Herren von Altenburg treten erstmals als Zeugen jener Urkunde des Jahres 1156 auf, in der Albrecht der Bär einen vermutlich in der Bernburger Gegend liegenden Wald erkauft, um die askanische Gründung der dortigen Altstadt möglich zu machen[11](Böhlk 2012, S. 126). Genannt werden dabei die Brüder Luizo und Dietrich von Anelenburg. Ein Alexander de Analenburg erinnert sich um 1220 im Alter von 60 Jahren im Bezug auf die Eingliederung der ehemaligen Reichsabtei Nienburg in das Magdeburger Erzstift im Jahr 1166 daran: „er habe seinen Vater sagen hören, es sei unerhört und unschicklich, dass die Jungfrau Maria – die Schutzheilige Nienburgs – dem heiligen Mauritius – dem Schutzheiligen Magdeburgs – unterworfen worden sei“[12](Vogtherr 2001, S. 22). Mitglieder dieser Adelsfamilie dürften also als die Erbauer des Wohnturmes neben der Altenburger Kirche anzusprechen sein.

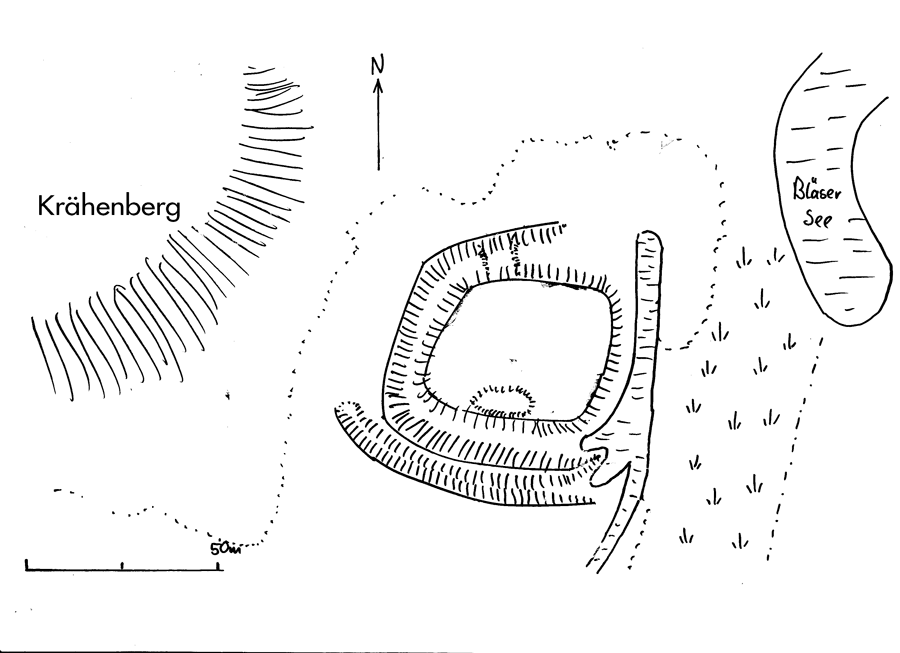

Unweit des Dorfes Altenburg, am Süd-Ost-Ende des Höhenzuges „Krähenberg“, an dessen Nord-Ost-Rand der Altenburger Kirch-Wohnturm liegt, erhob sich noch eine zweite Burganlage, die bisher kaum in der Forschung Beachtung fand. Es handelt sich dabei um Reste der Wasserburg am „Bleeser See“[13](Weyhe 1907, S. 582). Sie liegt in der Nähe der Flurstelle „In der Steinfort“, welche auf eine alte Flussquerung des Saaletals hinweist. Der Name „Plecege“ ist erst sehr spät (1207) bezeugt[14]CDA I Nr. 759, (Freydank 1966, S. 19), wird aber, im Gegensatz zu vielen anderen umliegenden Siedlungen, in der um 1200 entstandenen Fälschung einer angeblich 964 ausgestellten Bestätigungsurkunde[15](Schulze et al. 1965, S. 75) für das Stift Gernrode noch nicht erwähnt. Im Jahr 1295 erhoben die Gernröder Äbtissin Mechthild und der Pfarrer Johannes von Waldau die bisher von Waldau abhängige Kapelle in „Plezek“ auf Bitten des Inhabers eines Herren „Bar.(?)“, welcher sie mit ausreichenden Einkünften ausgestattet hat, in den Rang einer unabhängigen Pfarrkirche[16](Schulze et al. 1965, S. 182). Aufgrund der Namensähnlichkeit der Wüstung „Plecege“ zum benachbarten Plötzkau dürfte der Nachweis über die Zuordnung der Burg zu den zahlreichen Vertretern ähnlich klingender Ministerialengeschlechter schwierig werden. Vielleicht handelte es sich bei der Burg und Siedlung „Plecege“ um die Neugründung eines Adelsgeschlechtes, welches den Plötzkauer Namen an diesen Ort übertrug und hier um das Jahr 1200 im bescheidenen Maße „Landesausbau“ betrieb.

Im Bereich des östlichen Krähenberges ist in Luftaufnahmen deutlich eine größere Struktur zu erkennen. Vielleicht sollte die 1130 zerstörte Analingaburg also auch in diesem Bereich gesucht werden. Prospektionen mit einem Bodenradar könnten dabei wichtige Erkenntnisse liefern. Lesefunde früh- (!) und hochmittelalterlicher Keramik sind in diesem hier häufig anzutreffen[17]Davon konnte ich mich selbst bei Begehungen schon überzeugen. Siehe auch http://www.val-anhalt.de/rgbernburg1/08altenburg.html. Zwischen der Namensüberlieferung und dem Fundgut klafft also eine Lücke, die für Aufmerksamkeit sorgen sollte.

Beide Burgen am Altenburger Krähenberg könnten also durchaus Ministerialensitze in der Nachfolge einer größeren frühmittelalterlichen „Analingaburg“ gewesen sein, die aufgrund ihres hohen Alters und ihrer Lage im frühslawischen Siedlungsgebiet sicher auch über einen slawischen Sekundärnamen verfügte. Kennen wir ihn bereits?

Fußnoten

| ↑1 | (Bernhardi 1883, S. 64 Anmerkung 33) |

|---|---|

| ↑2 | CDA V, Anhang Nr. 2, S 355f. |

| ↑3 | Regesten zur Wüstung siehe Schulze et al. 1965, S. 146 |

| ↑4 | (Ledebur 1847, S. 110) |

| ↑5 | (Partenheimer 1988, S. 84) |

| ↑6 | Mutmaßlich der bereits erwähnte Bruder Siegfrieds, der Name Baderich ist sonst sehr selten. (Claude 1975, S. 259) |

| ↑7 | (Grössler 1897, S. 23) |

| ↑8 | (Heinrich 1961, S. 478) |

| ↑9 | (Römer 2000, S. 31) |

| ↑10 | Eine Zusammenstellung gibt (Bischoff 1967, S. 66f.) |

| ↑11 | (Böhlk 2012, S. 126) |

| ↑12 | (Vogtherr 2001, S. 22) |

| ↑13 | (Weyhe 1907, S. 582) |

| ↑14 | CDA I Nr. 759, (Freydank 1966, S. 19) |

| ↑15 | (Schulze et al. 1965, S. 75) |

| ↑16 | (Schulze et al. 1965, S. 182) |

| ↑17 | Davon konnte ich mich selbst bei Begehungen schon überzeugen. Siehe auch http://www.val-anhalt.de/rgbernburg1/08altenburg.html |