Inhalt

Der Forschungsstand vor 2007

Wenn die Stadt Bernburg in diesem Jahr ihr 1050-jähriges Jubiläum feiert, geschieht dies, nach bisherigem Forschungsstand, auf der Basis von Vermutungen.

Im Jahr 1907 äußerte der zwischen 1882 und 1887 in Bernburg als Lehrer tätige Historiker Paul Höfer in seinem Aufsatz „Die Frankenherrschaft in den Harzlandschaften“[1]Höfer, Paul (1907) In: Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Alterthumskunde Bd. 40 (1907) S. 115-179 die These, dass der heutige Ort Bernburg mit der „civitas Brandanburg“ der 961 in Ohrdruf bei Gotha entstandenen Urkunde Ottos I. identisch ist.

Der Bernburger Heimatforscher Franz Stieler nahm Höfers Ansatz auf und überraschte die Bernburger im Jahr 1961 mit seiner Publikation „Wann tritt Bernburg in das Licht der Geschichte?“[2]Stieler, Franz (1961): Wan

n tritt Bernburg in das Licht der Geschichte? Bernburg: Rat der Stadt.

Leider gelang Stieler in dieser Schrift nicht jener „Beweis“ für das tausendjährige Alter unserer Stadt, den die bisherige Literatur gern in seiner Arbeit gesehen hat.

Vor dem Hintergrund der jüngeren Forschung relativieren sich verschiedene von Stieler hervorgebrachte Argumente, wie beispielsweise die Heranziehung eines Domherrenzehntes als Stütze seiner These.

Letztendlich ist, ohne archäologische Erkenntnisse, keine Bestätigung der Annahmen Höfers und Stielers und damit des 1000-jährigen Alters der Stadt Bernburg zu erlangen.

Bis zum Jahr 2007 fehlten jedoch Befunde, die auf eine frühmittelalterliche Verteidigungsanlage auf dem Bernburger Schlossberg hinweisen könnten.

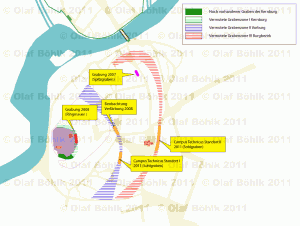

Auf der Suche nach der „civitas Brandanburg“ – archäologische Befunde vor 2011

Bei einer archäologischen Grabung im Zuge von Bauarbeiten am sogenannten „Altan“ des Bernburger Schlosses im Bereich des heutigen Cafés „Schlossidylle“ wurde im Jahr 1986 ein Grubenhaus nachgewiesen. Aufgrund einer mangelhaften Dokumentation kann diese Grabung, die in der Literatur bereits als Beweis für die Höfer-Stieler-These aufgeführt wurde[3]So bei Träger, Ottomar (1989): Das städtische Wohnhaus in Bernburg. Ein Beitrag zur städtebaulichen Entwicklung von Alt- und Neustadt Bernburg Ottomar Träger. Bernburg: Museum Schloß Bernburg … Continue reading, leider nur bedingt für die Bewertung der frühmittelalterlichen Situation im Bereich des Schlosses herangezogen werden.

Einen vielleicht entscheidenden Hinweis auf eine frühmittelalterliche Verteidigungsanlage im Bereich der Burg könnte eine bisher völlig unbekannte Grabung im Bereich der Grundstücke Lange Straße 34 und 35 geben[4]Die Arbeiten unter der des Archäologen Holger Rode von der Archäologie-Manufaktur Wustermark fanden vom 27.08.2007 bis zum 12.09.2007 statt. Eine Grabungsdokumentation befindet sich im Landesamt … Continue reading. Dort wurde im Jahr 2007 ein Spitzgraben angeschnitten, dessen Verfüllung durch einen Keramikfund in das 10. bzw. 11. Jahrhundert datiert werden konnte.

Die am 23.07.2008 von mir beobachtete Bodenverfärbung auf dem Theatervorplatz (Blick in Westrichtung)

Im Jahr 2008 beobachte ich bei Bauarbeiten am Theatervorplatz eine Bodenverfärbung, die als Graben interpretiert werden könnte. Ich informierte sofort das Landesamt für Archäologie. Da der Bereich aber schon wenige Stunden später mit Magerbeton abgedeckt wurde, war eine Untersuchung des Befundes nicht möglich. Eine von mir erstellte Fotografie der Situation stellt somit die einzige Dokumentation dieses interessanten Befundes dar.

Die Campus Technicus Grabungen

Umfangreiche Neubauten im Zuge der Errichtung des Sekundarschulstandortes Campus Technicus führten zu den großflächigsten Erdbewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg im Burgbezirk. Zwei ausgedehnte Baugruben mit einer Tiefe von mehreren Metern sollten in archäologisch äußerst interessanten und sensiblen Bereichen der vermuteten Bernburger Burgsiedlung ausgehoben werden.

Die Ausdehnung der Baugruben versprach eine Durchquerung aller relevanten Kulturschichten bis zum anstehenden Felsgestein des Schlossberges.

Der Bauplatz gliedert sich in zwei Bereiche: die Baustelle Leipziger Straße (Standort I) und die Baustelle in direkter Nachbarschaft (Standort II) zur romanischen Apsis der St. Aegidienkirche.

Die Grabung Leipziger Straße (Campus Technicus, Standort I)

Luftbild der Campus Technicus Baustelle Standort I vom 21.04.2011 mit Sondierschnitt und Farbmarkierung (gelb) des Grabenverlaufes. Mit freundlicher Genehmigung von Steffen Mainka.

Die Luftbilder von den beiden Standorten wurden mir freundlicherweise von Steffen Mainka zur Verfügung gestellt. Herr Mainka stellte erst kürzlich einen interessanten Fotoband mit Luftbildaufnahmen der Bernburger Region vor[5]Der Bildband mit 210 Luftaufnahmen aus den Jahren 2010 und 2011 auf 144 Seiten ist im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-00-026977-6 ).

Verantwortlicher Bauherr: Salzlandkreis

Der Bauplatz des Standorts I wurde nach dem Abriss der dort vorhandenen Scheunengebäude zunächst durch einen Sondierschnitt erschlossen.

Schon diese erste Grabung im Frühjahr 2011 erbrachte eine kleine Sensation. Klar wurde im Profil des Grabens eine Bodenverfärbung erkennbar, die sich bezüglich ihrer Form und Ausdehnung als Querschnitt eines Sohlgrabens interpretieren ließ.

Noch sollten einige Monate vergehen, bis eine umfangreichere Grabung unter der Leitung des Archäologen Ulf Petzschmann vom Anhaltischen Förderverein für Naturkunde und Geschichte Klarheit schaffen konnte: Es handelte sich bei dem Befund tatsächlich um einen Burggraben mit beträchtlichen Ausmaßen, der das Gebiet in Nord-Süd-Richtung durchquerte!

Die charakteristische dunkle Bodenverfärbung, die sich klar im Planum abzeichnete, ähnelte in ihren Ausdehnungen der von mir im Jahr 2008 beobachteten Verfärbung im Bereich des Theatervorplatzes. Die Lage der beiden Befunde zueinander macht die Annahme möglich, dass in beiden Fällen der gleiche Graben getroffen worden sein könnte und sich somit ein charakteristischer halbkreisförmiger Verlauf um das Zentrum des heutigen Schlosses rekonstruieren ließe.

Eine Datierung des Grabens und eine genaue Auswertung seines mutmaßlich mehrphasigen Aufbaus steht im Moment noch aus. Im Verlauf der Grabung konnten weitere Befunde aus verschiedenen Epochen dokumentiert werden. Wir dürfen auf die Grabungsauswertung gespannt sein, die Herr Ulf Petzschmann anlässlich eines Vortrages im Frühjahr 2013 in Bernburg vorstellen wird.

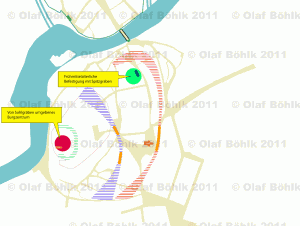

Die Grabung an der Aegidienkirche (Campus Technicus, Standort II)

Luftbild der Campus Technicus Baustelle Standort II vom 02.09.2011 (vor der Fortsetzung der Grabung am 05.09.2011) mit der deutlich erkennbaren Bodenverfärbung des Grabenverlaufes. Der nördliche Teil des Grabens ist bereits teilweise abgetragen. Mit freundlicher Genehmigung von Steffen Mainka.

Verantwortlicher Bauherr: Stadt Bernburg

Durch eine augenscheinliche Fehleinschätzung der Situation im Bereich der Baustelle an der St. Aegidienkirche verzichtete der Bauherr dort bedauerlicherweise auf einen ähnlichen Sondierschnitt wie an der Leipziger Straße. Da sich in dem Bereich ein historischer Steinbruch befunden hat, glaubte man im Vorfeld der Bauarbeiten, keine ungestörten Befunde mehr erwarten zu dürfen.

Dass diese Annahme nicht vor dem Beginn der umfangreichen Baumaßnahme durch eine sonst übliche Prospektion überprüft wurde, stellt ein schweres Versäumnis dar, welches im Nachgang durch den entstehenden Zeitruck zur undokumentierten Zerstörung zahlreicher wichtiger Befunde führte.

Immerhin befand sich die Kante der fußballplatzgroßen und mehrere Meter tiefen Baugrube in nur 10m Entfernung zur romanischen Apsis der Aegidienkirche.

In meiner im März 2011 erschienen Publikation zur frühmittelalterlichen Situation in Bernburg[6]Auf den Spuren der Gotik – Begleitband zum Kolloquium Stadtgeschichte im Spannungsfeld – Bernburgs Weg zur frühneuzeitlichen Residenzstadt der Fürsten von Anhalt Bernburg: Förderer … Continue reading wies ich auf die Bedeutung des Areals der ehemaligen Berufsschule Schlossstraße als Standort der vielleicht schon mittelalterlichen „Gerichtsfronfeste“ hin. In diesem Zusammenhang beschrieb ich auch die mögliche Lokalisierung eines Burggrabens, der in Nord-Süd-Richtung über dieses Grundstück an der Schlossgartenstraße verlaufen sollte. Genau diese Situation wurde dann 2011 archäologisch bestätigt.

Die „Gerichtsfronfeste“ gehörte vermutlich zu einem Gürtel von mehreren, den östlichen Burgbezirk halbkreisförmig umgebenden größeren Höfen, die vielleicht einmal auch eine Verteidigungsfunktion besessen haben dürften.

Er lag damit innerhalb des Burgbezirkes, dessen Grenze damit im Bereich der östlichen Parzellenbegrenzung des ehemaligen Berufsschulgebäudes an der Schlossstraße vermutet werden konnte.

Natürlich hielt ich grundsätzlich ebenfalls die Zerstörung des Areals durch den dort vermuteten Steinbruch für möglich. Ohne Prospektion aber lies sich hier kaum eine Aussage treffen.

Schon kurz nach dem Beginn der Erdarbeiten traten dann auch östlich der romanischen Apsis der Aegidienkirche die ersten Bestattungen auf.

Sie gehörten zum zugehörigen Friedhof, der dort bis zur Anlage der Erweiterung der „Alten Bibel“ im Jahr 1610 durch Fürst Christian I. [7]siehe dazu auch: Brademann, Jan (2011): Vom reformatorischen Wandel zum konfessionellen Bruch in: Tagungsband zum Kolloquium Stadtgeschichte im Spannungsfeld – Bernburgs Weg zur … Continue reading von Anhalt-Bernburg existierte.

Auch hier war wieder der Archäologe Ulf Petzschmann mit der Grabungsleitung betraut.

Man plante zunächst die exemplarische Dokumentation einiger besonders gut erhaltener Bestattungen[8]MZ-Presseartikel vom 25.08.2011: Campus deckt alten Friedhof auf.

Dass das Vorhandensein dieser Bestattungen in situ auf ungestörte tiefere Bodenschichten hinwies, wurde bei der weiteren Bauablaufplanung nicht berücksichtigt und führte bedauerlicherweise auch nicht zu der Entscheidung des Bauherrn, nun die Zeit für eine Prospektion einzuräumen.

Am 24.08.2011 hatte ich Gelegenheit, einen Blick von der Baugrubenböschung auf die Ausgrabungsstelle zu werfen. Dabei fiel mir eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende helle Bodenverfärbung und zahlreiche Bruchsteine auf. Im Bereich der Böschung entdeckte ich die Reste einer Bruchsteinmauer. Da diese Mauer genau auf die noch vorhandene östliche Grundstücksmauer des Geländes der Berufsschule zulief, glaubte ich, hier die von mir vermutete, östliche Begrenzung des Friedhofes und damit des Burgbezirkes vor mir zu haben.

Es ist der Umsichtigkeit von Herrn Petzschmann zu verdanken, dass die Grabungstätigkeit auf die Untersuchung dieser Mauer ausgedehnt wurde.

Schon nach kurzer Zeit konnte ein erheblicher Abschnitt dieser Wand, die in ihrem Fundamenten unzerstört geblieben war, freigelegt werden. Die östliche Begrenzung war gefunden und sie war nicht durch jüngere Eingriffe gestört!

Nun wurde klar, dass der ehemals dort vorhandene Steinbruch an der Grenze zum Friedhof und damit zum Burgbezirk haltmachte.

Leider war es auch nach diesem Fund nicht möglich, den Bauablauf für eine gründliche archäologische Untersuchung zu unterbrechen, auch wenn der gesamte Bereich, in dem sich die Mauer befand, noch um einige Meter abgetragen und damit alle, auch tiefer liegenden Befunde zerstört werden sollten. Es gelang noch die Mauer einzumessen, dann mussten die Archäologen den Baggern weichen. Die wissenschaftliche Dokumentation der Fundstelle wurde damit zunächst beendet und wichtige stratigraphische Informationen zur Einordnung der folgenden Befunde gingen verloren.

Da nun eine Störung des Areals durch den historischen Steinbruch ausgeschlossen war, müsste sich auch der bereits von mir vermutete Burggraben unter der spätmittelalterlichen Mauer erhalten haben. Ich beobachtete deshalb die Baustelle gespannt weiter.

Schon kurze Zeit später war die ehemalige Friedhofsmauer beseitigt und der Boden bis unter das Fundament der Wand abgetragen[9]MZ-Foto: Die Mauer kommt weg vom 31.08.2011. Die Bagger fraßen sich bei dieser Arbeit durch eine ca. zwei Meter starke Schicht, welche über und über mit Bestattungen gefüllt war. Zahlreiche Gebeine des Aegidienfriedhofes traten dabei zutage.

Am 30.08.2011 trat ein äußerer Burggraben zum Vorschein. Das erste Foto. Im Vordergrund Bestattungen der untersten Friedhofsschicht. (Blick nach Osten)

Am 30.08.2011 zeichnete sich auf dem durch den Bodenabtrag des Baggers entstandenen Planum deutlich ein breiter dunkler Streifen ab. Der vermutete äußere Burggraben kam zum Vorschein! Er umschließt einen Bereich außerhalb des bereits erschlossenen Grabens an der Leipziger Straße. Sofort informierte ich das Landesamt und bat dort um die Rückkehr der Archäologen.

Auffallend war, dass die untersten und damit ältesten Bestattungen des Friedhofes in die obere Schicht dieses Grabens eingetieft waren.

Da sich dieses Niveau ca. drei Meter unterhalb der Ebene der romanischen Apsis der Aegidienkirche befand, kann davon ausgegangen werden, dass der Graben zur Anlagezeit des Friedhofes noch als Bodensenke erkennbar gewesen ist oder sich dort zumindest eine Böschung befand.

Ein „des berges grafen“ (Graben des Berges) wird 1436 erwähnt[10]Auf den Spuren der Gotik – Begleitband zum Kolloquium Stadtgeschichte im Spannungsfeld – Bernburgs Weg zur frühneuzeitlichen Residenzstadt der Fürsten von Anhalt Bernburg: Förderer … Continue reading. Er diente damals vermutlich als Abgrenzung des Areals mit der Bezeichnung „auf dem Berg“ von dem Gebiet welches mit „vor dem Berg“ betitelt wurde.

Eine Verteidigungsfunktion besaß der erwähnte Graben wohl zu dieser Zeit nicht mehr. Da der Spitzgraben im Bereich der Langen Straße schon im Hochmittelalter verfüllt wurde, dürfte sich die Quellennennung von 1436 vermutlich auf den jetzt gefundenen Sohlgraben bezogen haben, der sich zwischen Langer Straße und Kugelweg fortsetzte.

Immerhin erwähnt laut Leo Bönhoff[11]Bönhoff, Leo (1914): Der Süden der Magdeburger Erzdiözese und seine kirchliche Verfassung. In: Zeitschrift des Vereins für Kirchengeschichte der Provinz Sachsen, H. 11, S. 123–192. eine andere Quelle die Wolfgangskapelle am nahen Louis-Braille-Platz als „prope et extra septa montis Bernburg“ gelegen.

Vielleicht ein weiter Hinweis auf den Graben als Landmarke.

Ein Teil des Brandbefundes nach der Freilegung am 31.08.2011 war schon durch den Bagger abgetragen (Blick nach Osten).

Schon einen Tag nach der ersten Sichtung des Grabens wurde am 31.08.2011 durch die fortschreitenden Bauarbeiten eine umfangreiche rötliche Bodenverfärbung westlich des Grabens freigelegt.

Die rötliche Farbe deutet auf große Hitzeeinwirkung, verursacht durch einen Brand hin. Das Gebäude, welches dort abbrannte, besaß scheinbar eine erhebliche Ausdehnung. Die großflächige Hitzeeinwirkung lässt darauf Rückschlüsse zu, dass eine nicht geringe Menge Holz verbrannt sein musste.

Interessant ist, dass der Graben von dem Gebäude ausgespart wurde, denn der Brandbefund setzte sich auch auf der östlichen Grabenseite fort!

Eine Überschneidung von Brandbefund und Graben war nicht erkennbar.

Dieser Sachverhalt könnte als Indiz für einen Zusammenhang von Gebäude und Graben gedeutet werden.

Auch dieser wichtige Befund drohte durch die Baugrube zerstört zu werden und war durch die Erdarbeiten schon teilweise abgetragen worden. Da zu diesem Zeitpunkt die archäologische Betreuung der Baustelle noch nicht wieder aufgenommen war, alarmierte ich erneut das Landesamt, welches umgehend einen temporären Baustop in diesem Bereich der Baustelle erwirken konnte[12]MZ-Artikel: Auf der Suche nach der alten Brandanburg vom 01.09.2011 [13]MZ-Kommentar von Carsten Steinborn zum Thema vom 01.09.2011.

Glücklicherweise kam es dann zu einem Ortstermin mit einer Vertreterin der Unteren Denkmalschutzbehörde.

Bei diesem Termin wurde eine weitere archäologische Kurzdokumentation vereinbart. Eine größere Bauverzögerung für eine umfangreiche Untersuchung wurde vom Bauherrn abermals nicht eingeräumt. Herr Petzschmann konnte mit seinem Team wieder anreisen und hatte nun einige Tage Zeit für eine Notdokumentation. Der Bauablauf wurde durch die Arbeiten der Archäologen nicht nachhaltig verzögert.

Die Zeit reichte für eine genaue archäologische Klärung der zahlreichen Fragen leider nicht mehr aus. Schon kurz später wurde das Areal komplett zerstört, teils abgebaggert oder unter den Fundamenten des Campus Technicus Neubaus begraben.

Immerhin gelang es vorher noch, Proben für eine C14-Datierung aus dem Brandbefund und der untersten Bestattungsschicht zu entnehmen. Wenn eine Finanzierung dieser mehrere hundert Euro teuren Untersuchungen gelingt, können vielleicht weitere wichtige Fragen zur Datierung der ältesten Friedhofsanlage und des Brandbefundes geklärt werden. Nach Aussage von Pfarrer Baier beteiligt die Schlosskirchengemeinde an den Kosten der Untersuchung.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die notdürftige Dokumentation[14]MZ-Artikel: Im Wettlauf mit der Zeit vom 08.09.2011 eines für die Bernburger Geschichte so wichtigen Areals gerade im 1050. Jubiläumsjahr beschämend ist. Wer hat hier versagt?

Bauherr des Standorts II des Campus Technicus ist, laut einem Pressebericht[15]MZ-Pressebericht vom 05.10.2011die Stadt Bernburg.

Zuständig für die Überwachung der Baustelle ist die Untere Denkmalbehörde deren Dienstherr, der Salzlandkreis, auch als Bauherr für den Standort I des Campus Technicus (Leipziger Straße) verantwortlich ist.

Genau jene Behörde ist vielen Hauseigentümern in Bernburg oft als penibler Wächter über Fenster, Türen und Fassadenfarben bekannt. Wer schon einmal eine denkmalrechtliche Genehmigung eingeholt hat, weiß, welcher Personalaufwand bei Ortsterminen betrieben wird und welche Papiermengen in einem solchen Verfahren produziert werden.

Dabei ist es dem einfachen Hauseigentümer nur schwer klar zu machen, warum seine Fassade scheinbar wichtiger als die gewissenhafte Untersuchung eines fußballplatzgroßen Schaufensters in die Vergangenheit in direkter Nachbarschaft einer romanischen Kirche sein soll.

Die vielen Bürger wohlvertraute Gründlichkeit der Unteren Denkmalschutzbehörde habe ich beim Standort II der Campus Technicus Baustelle vermisst!

Hat das Landesamt für Archäologie versagt? Dort wacht jeder Gebietsreferent über eine ständig steigende Zahl von Grabungsstellen, erstellt jährlich über tausend Stellungnahmen und soll dazu noch die Dokumentation und Auswertung unzähliger abgeschlossener Grabungen vornehmen. Personalknappheit und Kostensenkungen haben eben ihren Preis und deshalb sind die Fachleute in Halle auf die Zuarbeit der Behörden vor Ort und den guten Willen des Bauherrn angewiesen.

Besonders kommunale Bauträger sollten hier mit gutem Beispiel vorangehen!

Nun wurde eine großartige Möglichkeit, Bernburger und anhaltische Geschichte auch außerhalb von Festumzügen und Sektempfängen gründlich zu erhellen definitiv vertan!

Ein Spitzgraben an der Lange Straße – Hinweise auf fränkische Befestigung auf dem Ostufer der Saale?

Während jahrzehntelang über die Nutzung des Bernburger Schlossberges im frühen Mittelalter und in prähistorischer Zeit nur spekuliert werden konnte, eröffnen die zahlreichen archäologischen Hinweise und Untersuchungen seit dem Jahr 2007 völlig neuartige Erkenntnisse und Deutungen zur historischen Rolle eines Areals von zentraler Bedeutung für die Bernburger Stadtgeschichte.

Der im Jahr 2007 erfolgte Fund eines Spitzgrabens, welcher vermutlich bereits spätestens im 11. Jahrhundert wieder verfüllt wurde, lenkt die Aufmerksamkeit auf einen Bereich des Schlossberges, der bisher kaum bei der Betrachtung zur Bernburger Burgentwicklung eine Rolle spielte.

Der Graben, welcher sich in Nord-Süd-Richtung im Bereich der Höfe der Grundstücke Lange Straße 34 und 35 erstreckte, stand aufgrund seines abweichenden Profils nicht mit den im Jahr 2010 und 2011 erschlossenen Sohlgräben auf dem Berg in Verbindung, sondern weisen auf eine Zeitphase, deren Beginn durch die Erwähnung Waldaus als fränkischer Stützpunkt im Jahr 806 datiert ist.

Die Lage dieser frühmittelalterlichen Befestigungsanlage, in der Nähe einer Einkerbung der Hochfläche, welche noch heute im Bereich des Kugelweges den Aufstieg auf den Bernburger Schlossberg ermöglicht und ihre scheinbar nur temporäre Nutzung deuten vielleicht auf einen Bezug zum fränkischen Kastell in Waldau hin.

Im Hochmittelalter prägten Burglehnhöfe das Gebiet der Langen Straße, während sich das Zentrum der Burganlage im Bereich des heutigen Schlosses befand.

Burgwall im benachbarten frühmittelalterlichen Burgward Grimschleben: Skizze nach Walter Schmidt, Grimschleben-Budizco, 1935

Genau dieses Zentrum umgaben auch ringförmig die im Jahr 2010 und 2011 lokalisierten Sohlgräben, welche vielleicht schon auf eine große prähistorische Burganlage an gleicher Stelle hinweisen.

Ob diese Gräben noch im Mittelalter eine Rolle spielten, hängt natürlich davon ab, ob eine Datierung der Nutzung möglich ist. In diesem Zusammenhang kommt dem großen Brandbefund an der Aegidienkirche eine zentrale Bedeutung zu.

These: Der Brandbefund – kein Grubenhaus sondern Toranlage?

Blick nach Süden auf das Grabenfragment an der Aegidienkirche am 07.09.2011. Links vom Graben sind zahlreiche Befunde erkennbar, die aus Zeitgründen leider nicht dokumentiert werden konnten.

Das an dieser Stelle vom Feuer zerstörte, umfangreiche Gebäude grenzte an den Graben und befand sich genau dort, wo der zugehörige Wall vermutet werden muss. Es war in den anstehenden Boden eingetieft. Seine größte Ausdehnung erreichte das Gebäude, den angenommenen Wall querend, in Ost-West-Richtung.

Die Vermutung, dass es sich hier nur um ein „Grubenhaus“ gehandelt haben soll, widerspricht die Lage direkt am Graben, wenn eine Gleichzeitigkeit beider Anlagen bestand.

Vielmehr lässt die Ausdehnung, der vermutete Zusammenhang mit dem Graben, die Fortsetzung des Brandbefundes auch auf der östlichen Grabenseite, die große Holzmenge und die Eintiefung in den vermuteten Wall auch einen anderen Schluss zu: Bei dem Brandbefund könnte es sich um die Reste eines sogenannten Tunneltores oder einer ähnlichen Toranlage gehandelt haben!

Derartige den Wall durchquerende Bauwerke gab es nachweislich an verschiedenen frühmittelalterlichen und prähistorischen Burganlagen[16]Im Freilichtmuseum Groß Raden wurde eine solche Toranlage rekonstruiert.

Voraussetzung für diese These ist natürlich, dass der Brandbefund nicht neuzeitlich ist.

Aber auch direkt im Brandbefund war eine Bestattung auf dem Niveau der untersten Friedhofsschicht eingebracht worden. Damit ist anzunehmen, dass der Zeitpunkt des Brandes vor der Anlage des vermutlich hochmittelalterlichen Aegidienfriedhofes datiert werden muss.

Der Sachverhalt, dass sich die tiefste Gräberschicht des vermutlich hochmittelalterlichen Friedhofs auf der Ebene der obersten Schicht des Sohlgrabens befand, könnte darauf hindeuten, dass diese nicht eingetieft, sondern im Prozess der Planierung der vorhandenen Bodenwellen eher mit Erde überdeckt wurden. Nach und nach wuchs vermutlich so die Schicht der Bestattungen immer mehr an und musste dann im Spätmittelalter mit einer Futtermauer eingefasst werden.

Jedem geschichtsinteressierten Bernburger ist das Datum 1138 ein Begriff. In diesem Jahr wurde eine Burganlage, welche „Berneburch“ genannt wurde niedergebrannt[17]Annales Magdeburgenses. Hg. von Georg Heinrich PERTZ. In: MG SS 16. Hannover 1859 (ND Stuttgart 1994), S. 186: Eodem tempore castrum quod Berneburch dicitur igne crematum est propter tyrannidem, quam … Continue reading.

Besteht ein Zusammenhang zwischen diesem Ereignis und dem Brandbefund?

Leider reichte die Zeit nicht aus, um den Befund in seiner gesamten Ausdehnung zu dokumentieren. Besonders schmerzlich ist, dass es nicht gelang, weitere Befunde östlich des Grabens zu untersuchen, die vielleicht Hinweise auf die Situation in direkter Nachbarschaft der Verteidigungsanlage und die weitere Nutzung des Areals im frühen Mittelalter hätten geben können.

Der C14-Datierung der Holzasche des Brandbefundes und der frühesten Schicht von Bestattungen könnte die zentrale Rolle bei der Einordnung der Befunde zukommen.

Fragestellungen bis zum Abschluss der C14-Datierungen

Für die spannende Fragestellung, ob der Spitzgraben an der Langen Straße vielleicht schon einer fränkischen Befestigung zugeordnet werden kann, ist die Datierung des Brandbefundes von entscheidender Bedeutung. Sollte sich eine Zuordnung des Brandbefundes und damit des Grabens an der Aegidienkirche zur frühmittelalterlichen und mutmaßlich um 1138 zerstörten „civitas Brandanburg“ ergeben, kann geschlossen werden, dass der Spitzgraben zu einer älteren Verteidigungsanlage gehört hat, die bereits im 10. Jahrhundert überformt und umgenutzt wurde.

Ein Zusammenhang dieser frühen Anlage mit dem fränkischen „Kastell“ in Waldau würde damit in den Bereich des Möglichen rücken!

Es gibt viele Gründe, auf die Präsentation der Ergebnisse durch Grabungsleiter Ulf Petzschmann gespannt zu sein. Herr Petzschmann hat mitgeteilt, dass der Vortrag am 01.03.2012 im Museum Schloss Bernburg geplant ist.

Weitere Hinweise und Entwicklungen zu diesem interessanten Thema:

- Anspruch und Wirklichkeit: Bernburgs Baudezernent Holger Köhncke kündigt gegenüber der MZ Intensive Grabung für 2011 an

- Laut einem MZ-Pressebericht vom 25.11.2011 werden die archäologischen Funde vom Leiter des Hochbauamtes des Salzlandkreises für Verzögerungen am Standort II des Campus Technicus mitverantwortlich gemacht. Insgesamt fielen für die Grabung weniger als 10 Arbeitstage durch die Archäologen an…

Fußnoten

[references class=“compact“ /]

Fußnoten

| ↑1 | Höfer, Paul (1907) In: Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Alterthumskunde Bd. 40 (1907) S. 115-179 |

|---|---|

| ↑2 | Stieler, Franz (1961): Wan n tritt Bernburg in das Licht der Geschichte? Bernburg: Rat der Stadt |

| ↑3 | So bei Träger, Ottomar (1989): Das städtische Wohnhaus in Bernburg. Ein Beitrag zur städtebaulichen Entwicklung von Alt- und Neustadt Bernburg Ottomar Träger. Bernburg: Museum Schloß Bernburg (Veröffentlichungen zu Geschichte und Kultur von Stadt und Land Bernburg, S. 9 |

| ↑4 | Die Arbeiten unter der des Archäologen Holger Rode von der Archäologie-Manufaktur Wustermark fanden vom 27.08.2007 bis zum 12.09.2007 statt. Eine Grabungsdokumentation befindet sich im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Halle |

| ↑5 | Der Bildband mit 210 Luftaufnahmen aus den Jahren 2010 und 2011 auf 144 Seiten ist im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-00-026977-6 ) |

| ↑6 | Auf den Spuren der Gotik – Begleitband zum Kolloquium Stadtgeschichte im Spannungsfeld – Bernburgs Weg zur frühneuzeitlichen Residenzstadt der Fürsten von Anhalt Bernburg: Förderer der Kulturstiftung e.V., 2011, S.85 |

| ↑7 | siehe dazu auch: Brademann, Jan (2011): Vom reformatorischen Wandel zum konfessionellen Bruch in: Tagungsband zum Kolloquium Stadtgeschichte im Spannungsfeld – Bernburgs Weg zur frühneuzeitlichen Residenzstadt der Fürsten von Anhalt Bernburg: Förderer der Kulturstiftung e.V., 2011, S.70 |

| ↑8 | MZ-Presseartikel vom 25.08.2011: Campus deckt alten Friedhof auf |

| ↑9 | MZ-Foto: Die Mauer kommt weg vom 31.08.2011 |

| ↑10 | Auf den Spuren der Gotik – Begleitband zum Kolloquium Stadtgeschichte im Spannungsfeld – Bernburgs Weg zur frühneuzeitlichen Residenzstadt der Fürsten von Anhalt Bernburg: Förderer der Kulturstiftung e.V., 2011, S.81 |

| ↑11 | Bönhoff, Leo (1914): Der Süden der Magdeburger Erzdiözese und seine kirchliche Verfassung. In: Zeitschrift des Vereins für Kirchengeschichte der Provinz Sachsen, H. 11, S. 123–192. |

| ↑12 | MZ-Artikel: Auf der Suche nach der alten Brandanburg vom 01.09.2011 |

| ↑13 | MZ-Kommentar von Carsten Steinborn zum Thema vom 01.09.2011 |

| ↑14 | MZ-Artikel: Im Wettlauf mit der Zeit vom 08.09.2011 |

| ↑15 | MZ-Pressebericht vom 05.10.2011 |

| ↑16 | Im Freilichtmuseum Groß Raden wurde eine solche Toranlage rekonstruiert |

| ↑17 | Annales Magdeburgenses. Hg. von Georg Heinrich PERTZ. In: MG SS 16. Hannover 1859 (ND Stuttgart 1994), S. 186: Eodem tempore castrum quod Berneburch dicitur igne crematum est propter tyrannidem, quam exercebat inde Eilica cometissa cum suis |