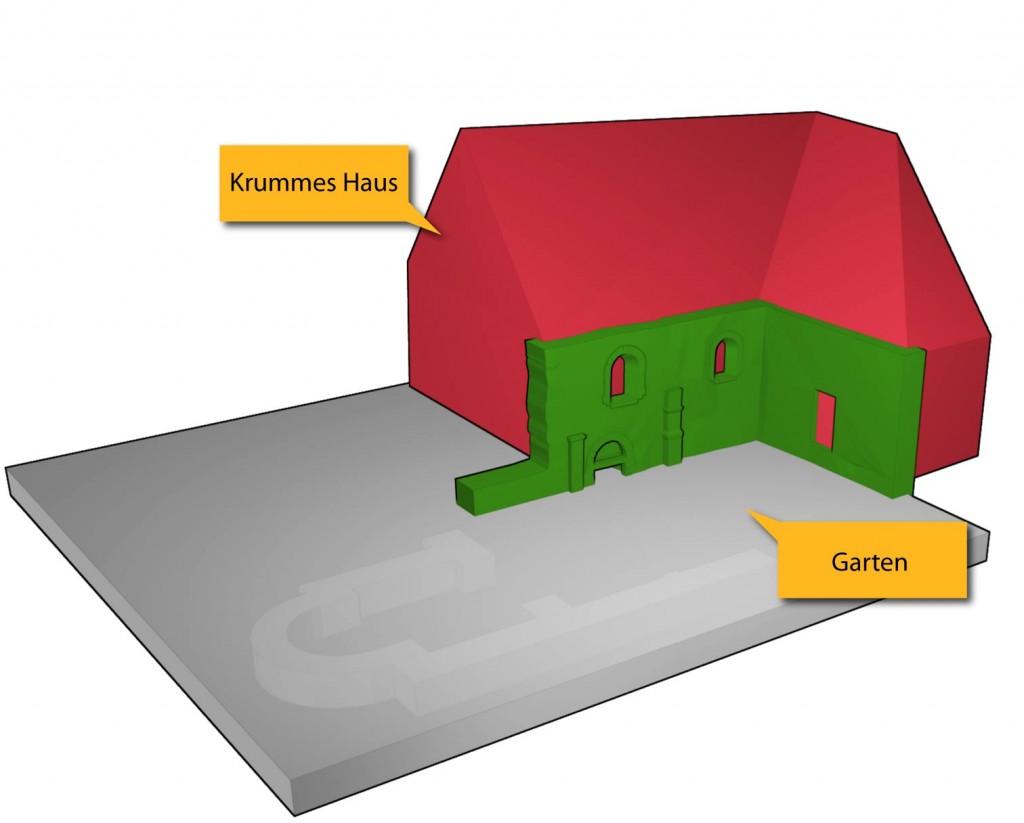

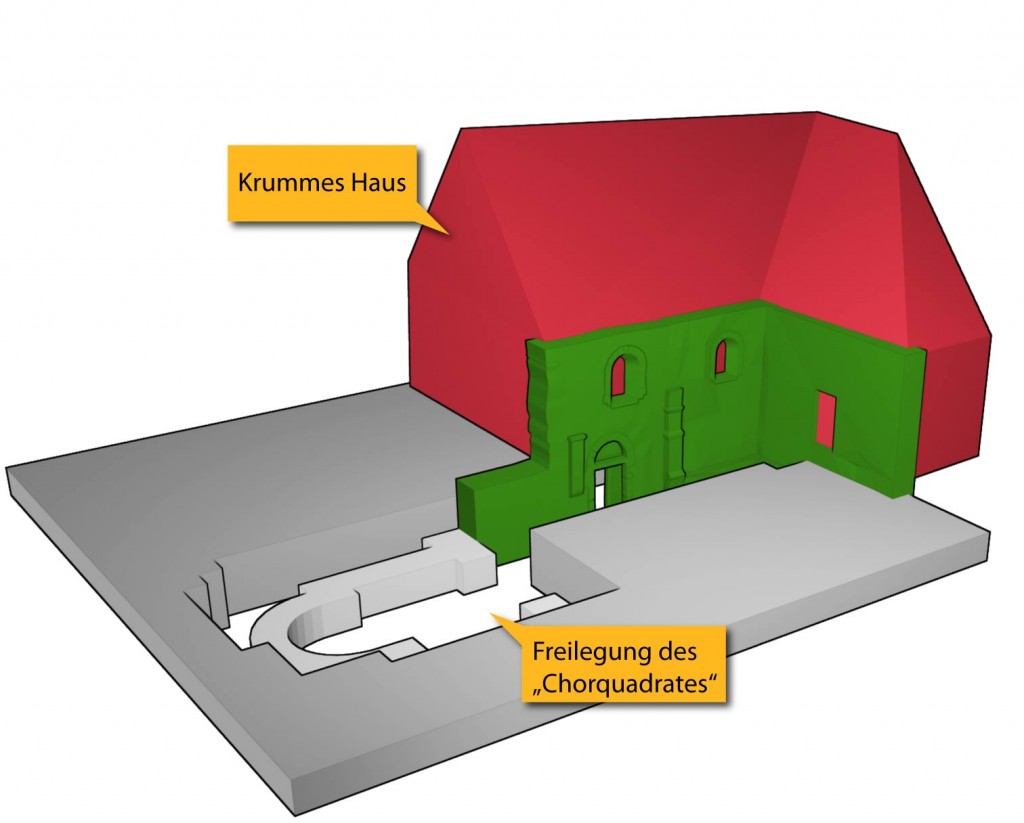

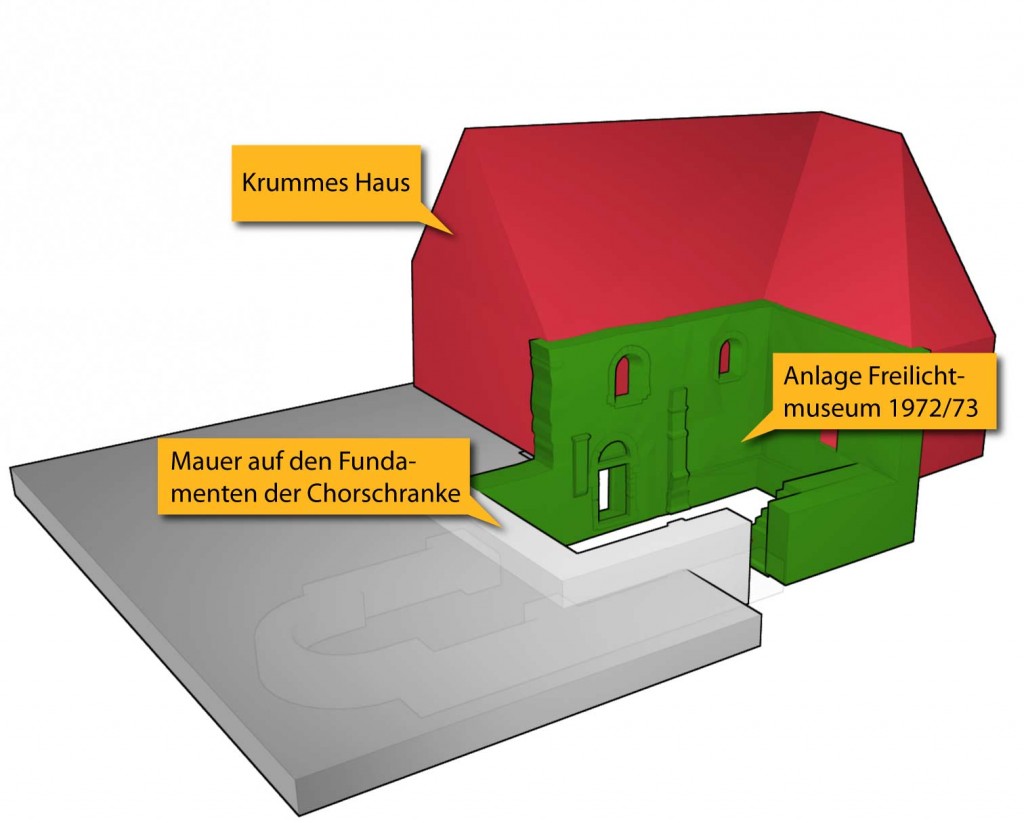

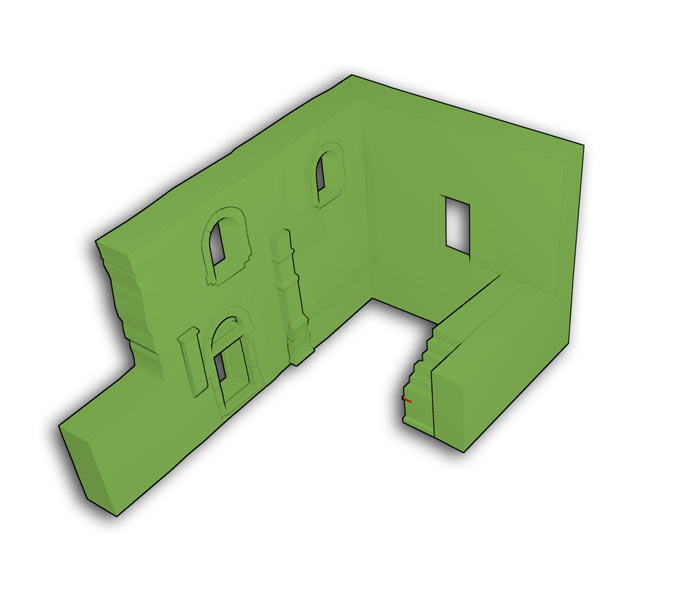

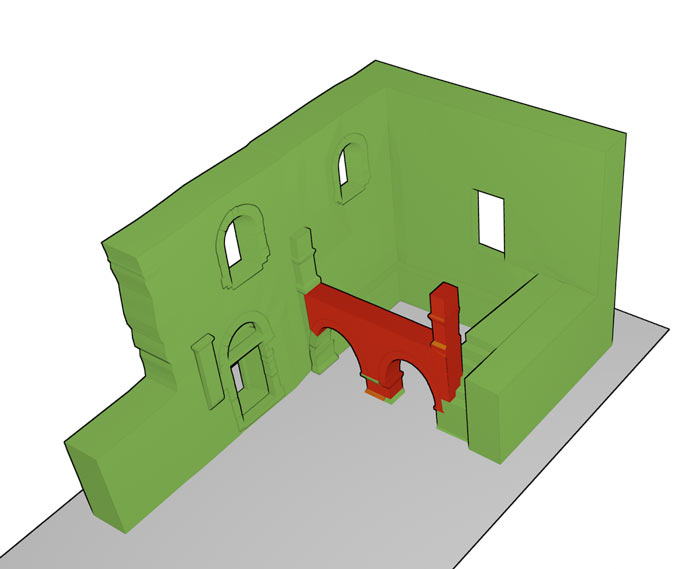

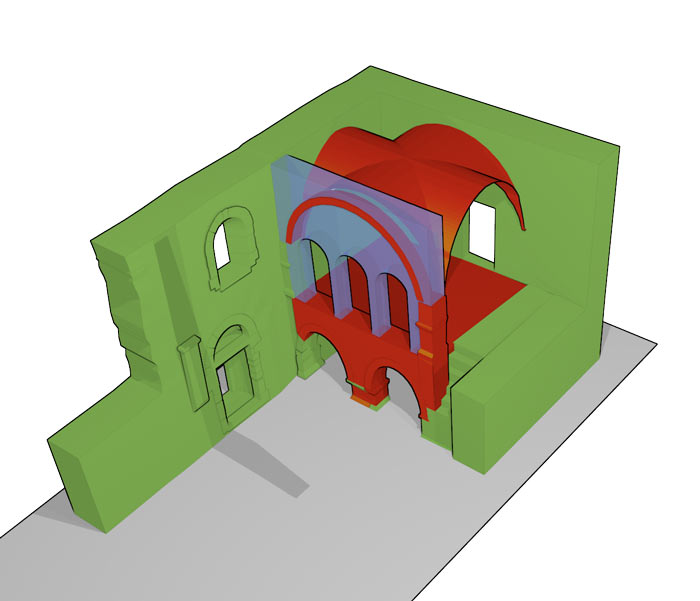

Schematische Rekonstruktion der Kubatur der Burgkapelle St. Pankratius auf dem Bernburger Schlosshof.

Inhalt

Ein authentischer Erinnerungsort für die Entstehung Anhalts

Das vergangene Jahr 2012 stand ganz im Zeichen des Jubiläums „Anhalt 800“. In Bernburg fand am 20. Oktober 2012 die Abschlussveranstaltung des Festjahres statt.

Chronologisch korrekter wäre es aber gewesen, wenn in der Saalestadt die Auftaktveranstaltung ausgetragen worden wäre, denn Bernburg besitzt einen Ort, der aufs Engste mit der Entstehung Anhalts verbunden ist: die Reste der romanischen Burgkapelle St. Pankratius des Schlosses Bernburg.

Der Termin der Feierlichkeiten im Jahr 2012 knüpft sich bekanntermaßen an den Zeitpunkt der vor 800 Jahren erfolgten Erbteilung des Nachlasses des Herzogs Bernhard von Sachsen, Sohn Albrechts des Bären. Während Bernhards jüngerer Sohn Albrecht den sächsischen Herzogstitel und die zugehörigen Herrschaftsrechte erhielt, erbte sein älterer Bruder Heinrich die Grafschaft Anhalt [1]Partenheimer, Lutz (2012): 800 Jahre Anhalt – von der Burg zum „Land“, S. 63–72 (Partenheimer 2012, S. 66).

Bernhard von Sachsen verband sicher viel mit dem Herrschaftssitz Bernburg. Nachdem den Askaniern im Jahr 1152 die Grafschaft Plötzkau zugesprochen wurde, welche auch den Raum um Bernburg bis zur Fuhne umfasste, kaufte sein Vater Albrecht der Bär im Jahr 1156 ein größeres Waldgebiet am Ostufer der Saale[2]Böhlk, Olaf (2012): Warum entstand die Stadt Bernburg? Die Rolle der askanischen Stadtgründung an der Saale bei der Entstehung des späteren Landes Anhalt (21). In: Mitteilungen des Vereins für … Continue reading, welches vermutlich die ehemalige „civitas Brandanburg“ umgab, deren Verteidigungsanlagen auf dem Bernburger Schlossberg im Jahr 2011 archäologisch nachgewiesen werden konnten[3]Petzschmann, Ulf (2012): Eine karolingisch-ottonische Befestigung und der Friedhof der St. Aegidiengemeinde auf dem Schlossberg von Bernburg (21). In: Mitteilungen des Vereins für Anhaltische … Continue reading.

Auf dieser Grundlage entstand an der Saale eine der größten romanischen Burganlagen unserer Region und damit ein Machtzentrum, welches die Herrschaft der Askanier über das historische Kernland Mitteldeutschlands zwischen Magdeburg und Halle, Elbe und Harz dauerhaft sichern sollte.

Eine Pfeilervorlage mit Bogenanfänger ermöglicht die Rekonstruktion der Emporengestaltung im Erdgeschoss.

Vermutlich zogen sich, nach kunsthistorischer Einschätzung, die Errichtung dieser Burg noch bis in die achtziger Jahre des 12. Jahrhunderts hin. Ein Großteil der Arbeiten fiel also in die Regierungszeit Bernhards, dessen Rolle als Bernburger Burg- und Stadtherr wohl bisher unterschätzt wurde. Die Ausstellung einer wichtigen Urkunde in ‚domo nostra Berneborch“ zur Jahreswende 1185/86[4]Nr. 648. In: Otto von Heinemann (Hg.): Codex diplomaticus Anhaltinus. 936-1212. Dessau: Barth i. Comm (I)., mit der Bernhard eine bedeutende Schenkung seines 1183 verstorbenen Bruders Dietrich von Werben an das lateinische Kloster in Jerusalem bestätigte, kennzeichnet das neue askanische Machtzentrum an der Saale bereits als Ort der repräsentativen Herrschaftsausübung.

Auch die Kapelle auf der Bernburger Burg wurde zu diesem Zeitpunkt erbaut. Ihr Pankratiuspatrozinium war scheinbar bei den Askaniern beliebt, denn es trat auch beim bereits um 1043 durch den Grafen Esiko (Hesicho) auf der Burg Ballenstedt errichteten Kollegiatstift[5]Schlenker, Gerlinde (2000): Mittelalterliche Klöster im westlichen Anhalt vor allem Ballenstedt, S. 87–99 (Schlenker 2000, S. 89) und bei dem von den Askaniern übernommenen Kloster Hecklingen mit seiner dem Heiligen Georg und Pankratius geweihten Kirche auf.

Mit der Errichtung der Aegidienkirche als Sitz eines Erzpriesters, mit Burglehnhöfen für die ritterliche Gefolgschaft, einer Siedlung zur landwirtschaftlichen Produktion und der Gründung der Bernburger Altstadt für Kaufleute und Handwerker, bildete Burg und Stadt Bernburg sicher einen würdigen Ort, um Bernhards Rolle als Herzog von Sachsen und potentiellem Kandidaten für die Königskrone symbolisch zu unterstreichen.

Der laut den Annales Stadenses in Bernburg erfolgte Tod Bernhards um den Jahreswechsel 1211/12 [6]Lappenberg, Johann Martin (1859): Annales Stadenses auctore M. Alberto ab O. c.-1256 (MGH SS 16). Online verfügbar unter http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_16_S._355 (Lappenberg 1859, S. 355) verbindet die Geschichte des Landes Anhalt mit den Mauerresten der Bernburger Burgkapelle, denn hier fand mit hoher Wahrscheinlichkeit der erste Teil der Trauerzeremonie [7]Zur Trauerzeremonie im Mittelalter: Böhm, Gabriele (1993): Mittelalterliche figürliche Grabmäler in Westfalen. Von den Anfängen bis 1400. Münster: Lit (Kunstgeschichte, 19) (Böhm 1993, S. 123), … Continue reading für den verstorbenen Herzog statt, bevor sein Leichnam in das Benediktinerkloster Ballenstedt, der Grablege der frühen Askanier, übergeführt wurde.

Die Bernburger Burgkapelle, als Ort der ersten öffentlich-rituellen Auseinandersetzung mit dem Tod Bernhards, war somit ein wichtiger Etappenort im zeremoniellen Verlauf des Erbfalls und der askanischen Erbteilung. Sie stellt gewissermaßen, neben der namengebenden Burg Anhalt im Selketal, eine weitere authentische „Geburtsstätte“ des späteren Landes Anhalt dar.

Rechts neben dem westlichen erhaltenen Fenster in der Südwand lässt sich ein ehemaliger Gewölbebogen als helle Verfärbung erkennen.

Wiederholt erhielt die Burgkapelle in den folgenden Jahrhunderten Zuwendungen durch die anhaltischen Fürsten der Bernburger Linie und private Stifter. Quellen berichten[8]Suhle, Hermann (1902): Die St. Pankratiuskapelle auf der Burg Bernburg. In: Unser Anhaltland (2), S. 482–489 (Suhle 1902) über Baumaßnahmen und die Errichtung verschiedener Altäre, sodass von einer reichen Ausstattung der Bernburger Pankratiuskapelle ausgegangen werden kann. Ihrer Bedeutung entsprechend führte die Kapelle die Liste der bei der Bernburger Teilung im Jahr 1497[9]Nr. 1458. In: Hermann Wäschke (Hg.): Regesten der Urkunden des herzoglichen Haus- und Staatsarchivs zu Zerbst. Aus den Jahren 1401 – 1500. Dessau: Dünnhaupt [in Komm.]. gemeinschaftlich verwalteten Güter an, und noch bei der Teilung im Jahr 1515 zwischen den Fürsten Wolfgang und Ernst stand die Burgkapelle am Anfang der Liste des Gemeinschaftseigentums [10]Suhle, Hermann (1903): Die St. Pankratiuskapelle auf der Burg Bernburg. In: Unser Anhaltland (3), S. 482–489 (Suhle 1903, S. 488).

Ausschlaggebend für ihren Verfall dürfte der mit der Reformation eingetretene und verbreitet zu beobachtende Wandel im Umgang mit ehemals wichtigen sakralen Orten gewesen sein. Die Sorge um das Seelenheil der Vorfahren – im Mittelalter wichtige Motivation zum finanziellen Erhalt von Kapellen und Klöstern – verlor rasch an Bedeutung. Eine mit zahlreichen Altären ausgestattete Bernburger Schlosskapelle passte kaum zu der im Verlauf des 16. Jahrhunderts aufkommenden calvinistischen Orientierung des Fürstenhauses.

Wann die Pankratiuskapelle abgebrochen wurde, ist bisher nicht genau bekannt. Vielleicht gibt das benachbarte Portal am „Krummen Haus“ aus dem Jahr 1565 einen Hinweis auf bauliche Veränderungen in diesem Teil des Schlosses. Letztendlich verlor eine Kapelle in der Kernburg endgültig ihre Funktion, als sich Fürst Christian im Jahr 1625[11]Peper, Hans (1938): Geschichte der Stadt Bernburg. 1. Aufl. Bernburg: Gustav Kunze (Dornbluth Nachf.) (Peper 1938, S. 36) entschloss, die Grablege der jüngeren Bernburger Linie in der bergstädter Aegidienkirche einzurichten.

Bauzustand und Wiederentdeckung

Johann Christoph Beckmann berichtet in seiner im Jahr 1710 erschienenen „Historie des Fürstenthums Anhalt“ über die St. Pankratiuskapelle: „Es ist aber diese Capelle allgemachlich in Abnehmen gekommen / und nachdem die Schloß-Gebäude von Zeit zu Zeit verändert worden / ihr Andenken fast ganz verloschen“[12]Beckmann, Johann Christoph (1999): Historie des Fürstenthums Anhalt. – Bd. 3. 1710. Aufl. Dessau: Anhalt. Verlagsges. mbH (Beckmann 1999, S. 124).

Erste Nachrichten über den Bauzustand im 19. Jahrhundert erhalten wir von Franz Büttner Pfänner zu Thal, der die Reste der Burgkapelle in seinem Werk „Die Kunstdenkmale der Kreise Ballenstedt, Bernburg, Köthen, Dessau, Zerbst“ erwähnt. Der Autor beschreibt den Zustand der Mauerreste sehr genau und fügt seiner Publikation auch eine Skizze der Südwand hinzu. Seine Schilderung vermittelt wertvolle Informationen zu heute nicht mehr vorhandenen Gewölbe- und Bogenansätzen sowie Verzierungen an den Pfeilervorlagen.

![Die älteste Darstellung der Südwand der Kapelle aus Büttner Pfänner zu Thal, Franz: Die Kunstdenkmale der Kreise Ballenstedt, Bernburg, Köthen, Dessau, Zerbst. Nachdr. [der Ausg.] Dessau, Kahle, 1892 und 1894. Halle: Fliegenkopf-Verl. 1998 (Kunstdenkmalinventare des Landes Sachsen-Anhalt Bd. 13). S. 74. Abbildung Mit freundlicher Genehmigung des Fliegenkopf-Verlages](http://www.boehlk.eu/mittelalterorte/files/2013/01/Buettner-Pfaenner-zu-Thal-s74.jpg)

Die älteste Darstellung der Südwand der Kapelle aus Franz Büttner Pfänner zu Thal: Die Kunstdenkmale der Kreise Ballenstedt, Bernburg, Köthen, Dessau, Zerbst. Nachdr. [der Ausg.] Dessau, Kahle, 1892 und 1894. Halle: Fliegenkopf-Verl. 1998 (Kunstdenkmalinventare des Landes Sachsen-Anhalt Bd. 13). S. 74. Abbildung mit freundlicher Genehmigung des Fliegenkopf-Verlages

Suhle setzt sich ausführlich mit den Quellen zur Geschichte der Burgkapelle auseinander, stiftet aber mit seiner These der Unterstellung der Burgkapelle unter die Altstädter Marienkirche auch Verwirrung[16]Suhle, Hermann (1902): Die St. Pankratiuskapelle auf der Burg Bernburg. In: Unser Anhaltland (2), S. 482–489 (Suhle 1902, S. 484). Richtigerweise muss hingegen festgestellt werden, dass die Burgkapelle stets der Aegidienkirche unterstand[17]Böhlk, Olaf (2011): Auf den Spuren der Gotik. Die Stadt Bernburg im Mittelalter ; Begleitband zum Kolloquium Stadtgeschichte im Spannungsfeld – Bernburgs Weg zur frühneuzeitlichen … Continue reading.

Eine erste Untersuchung der vermuteten Fundamente fand bei einer vom anhaltischen Staat finanzierten Grabung nach dem Fund von behauenen Steinen bei der Erneuerung einer Feuerlöschleitung im Jahr 1936 durch den Bernburger Regierungs- und Baurat Hans Wendler statt[18]Wendler, Hans (1937): Die Grundmauern der ehemaligen Burgkapelle auf dem Schloßhofe zu Bernburg. In: Anhaltische Geschichtsblätter, 01.01.1937, S. 100–104 (Wendler 1937).

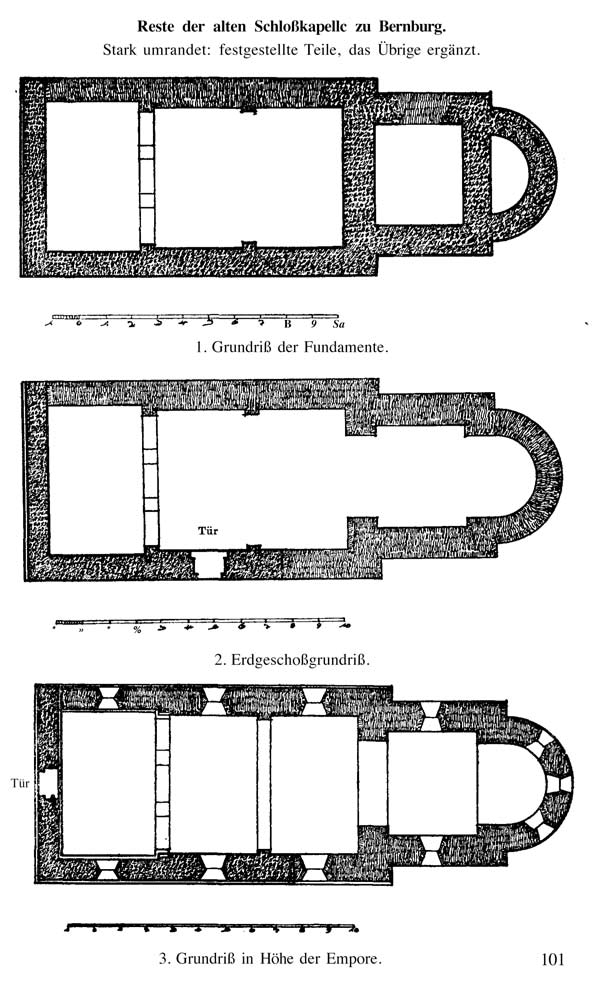

Wendler legte bei seiner Grabung die sich in 1,8 m Tiefe befindlichen Grundmauern[19]Wendler, Hans (1937): Die Grundmauern der ehemaligen Burgkapelle auf dem Schloßhofe zu Bernburg. In: Anhaltische Geschichtsblätter, 01.01.1937, S. 100–104 (Wendler 1937, S. 102) des Ostabschlusses der Kapelle, bestehend aus halbrunder Apsis und dem Chor frei.

Dann folgte die Untersuchung der Südwand und der dort befindlichen Pfeilervorlagen bis zum Kapellenfußboden. Dabei stellte Wendler fest, dass sich im Westen des Schiffes eine zweistöckige Empore befunden haben müsse, deren beide Geschosse eingewölbt waren[20]Wendler, Hans (1937): Die Grundmauern der ehemaligen Burgkapelle auf dem Schloßhofe zu Bernburg. In: Anhaltische Geschichtsblätter, 01.01.1937, S. 100–104 (Wendler 1937, S. 102–103).

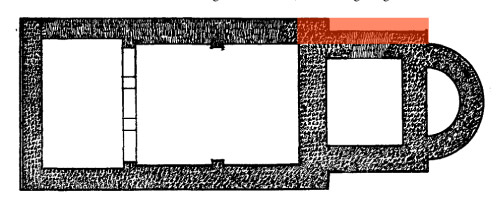

Hans Wendler veröffentlichte seine Grabungsergebnisse im Band 13 der „Anhaltischen Geschichtsblätter“ und fügte dort auch Rekonstruktionszeichnungen des Grundrisses der Burgkapelle bei. Sie zeigen eine der Waldauer Stephanskirche ähnelnde Anlage, welche bezüglich der West-Ost-Achse spiegelsymmetrisch aufgebaut war und somit der Idealform des romanischen Dorfkirchentypus mit Schiff, eingezogenem Chor und Apsis entsprach.

Grundriss-Rekonstruktion der Burgkapelle nach Hans Wender aus „Die Grundmauern der ehemaligen Burgkapelle auf dem Schloßhofe zu Bernburg. In: Anhaltische Geschichtsblätter (1937). S. 100–104.“ S. 101

Dieser Grundriss fand über die verbreitete Planzeichnung der Schlossanlage von Hermann Wäscher[21]Wäscher, Hermann (1962): Feudalburgen in den Bezirken Halle und Magdeburg. Berlin: Henschel-Verl., S. 218 S ; (Wäscher 1962) auch Eingang in jüngste Publikationen zur Baugeschichte des Bernburger Schlosses, in denen auf die Geschichte der Burgkapelle eingegangen wurde[22]Schmitt, Reinhard (2009): Schloss Bernburg. Leipzig: Ed. Leipzig (Schmitt 2009[23]Schmitt, Reinhard (2008): Die mittelalterliche Burg Bernburg, S. 10–45 (Schmitt 2008).

Hinweise des langjährigen Bernburger Museumsdirektors Herrn Ottomar Träger lassen aber Zweifel an diesem regelmäßigen Grundriss aufkommen.

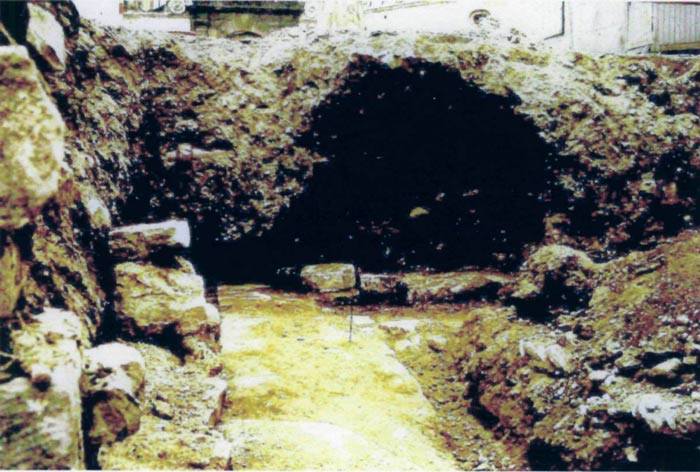

In den Jahren 1972-1973 wurde der Westteil der Bernburger Burgkapelle freigelegt, um Museumsbesuchern die Besichtigung dieses wichtigen Baukörpers zu ermöglichen.

Herr Träger teilte mir in einem Gespräch mit, dass bei den Freilegungsarbeiten festgestellt wurde, dass die Nordwand der Kapelle im Bereich des Anschlusses an den Chor nicht eingezogen war. Hier ergab sich eine deutliche Abweichung zur Rekonstruktion Wendlers, welche zu der Fragestellung führt, ob dieser Bereich tatsächlich bei der Grabung im Jahr 1936 erfasst wurde.

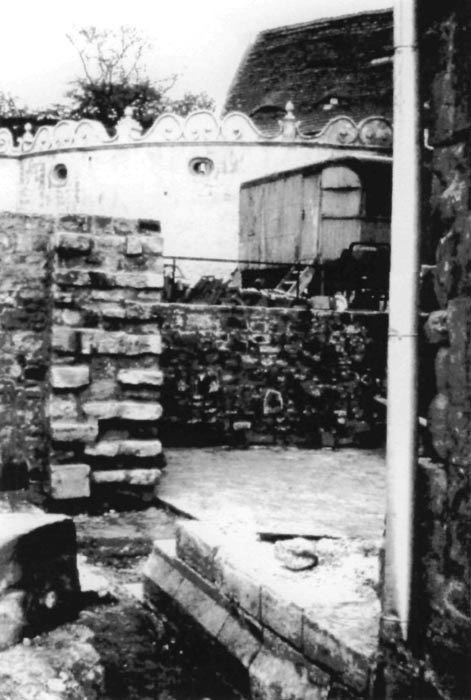

Foto von der Ausgrabung der Burgkapelle in den Jahren 1972/73. Die durchlaufende Nordwand an der Abzweigung zur Chorschranke. Blick nach Osten. Abbildung mit freundlicher Genehmigung von Herrn Ottomar Träger

Grabung 1972/73, Blick vom Rand der Baugrube auf den Abzweig der Chorschranke. Abbildung mit freundlicher Genehmigung von Herrn Ottomar Träger.

Grabung 1972/73, Blick auf auf die über den Fundamenten der Nordwand neu errichtete Mauer. Die durchgängige Nordwand wurde auch in der Pflasterung des Schlosshofes an der Kapelle verdeutlicht. Abbildung mit freundlicher Genehmigung von Herrn Ottomar Träger.

Blick vom Bergfried auf die Burgkapelle, das Pflaster verdeutlicht den Verlauf der Fundamente. Im Vordergrund die durchlaufende Nordwand. Die Südwand (an der Treppe zum Portal des „Krummen Hauses“) ist nicht durchgängig, hier ist der Chor eingezogen.

Scheinbar entsprach die Bernburger Burgkapelle damit doch nicht dem achsensymmetrischen Idealtyp[24]Eine gute Übersicht über romanische Dorfkirchentypen gibt die Seite zum Thema Mittelalterliche Dorfkirchen im Teltow (südl. Berlin und Brandenburg), sondern nahm in ihrem Grundriss Rücksicht auf angrenzende Gebäude. Ein Phänomen, welches bei Burgkapellen häufiger beobachtet werden konnte.

Aus dieser Feststellung ergeben sich weitreichende Fragestellungen über die Baugestalt der romanischen Burganlage nördlich der Burgkapelle, die aber nur durch weitere archäologische Untersuchungen geklärt werden können.

Rot: Korrektur der Wendler-Pläne. Eine Abweichung von der Symmetrie kann als wichtiger Hinweis auf ein ehemals angrenzendes Gebäude aufgefasst werden.

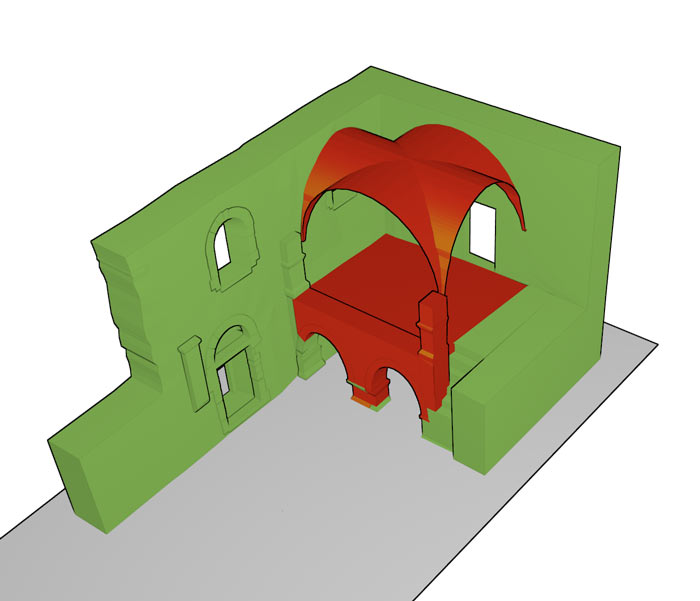

Rekonstruktion der Westempore

Aufgrund noch erkennbarer Ansätze von Gewölbe-Bögen und der Pfeilervorlagen mit Bogenanfängern kann eine schematische Rekonstruktion der Westempore versucht werden.

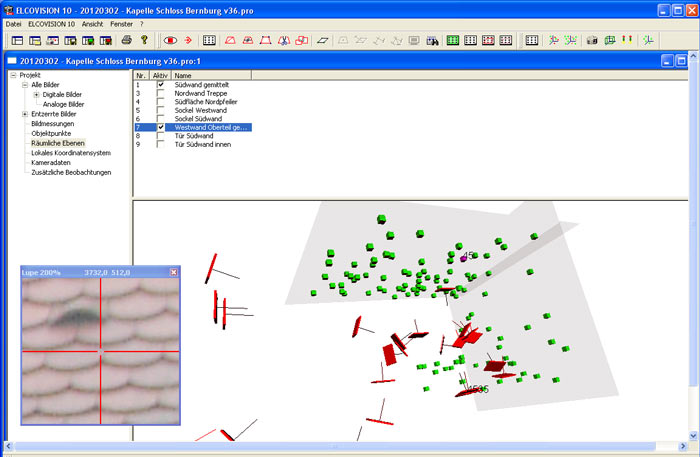

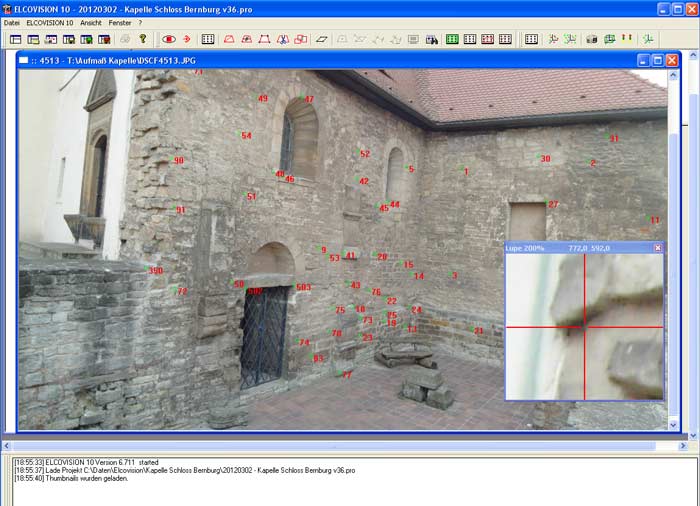

Um eine reale Grundlage für ein 3d-Modell zu erhalten, wurden die vorhandenen Baureste photogrammetrisch vermessen.

Rekonstruktion der Bogenöffnungen zum Kirchenschiff aus dem bestehenden Bogenanfänger und dem Befund des Mittelpfeilers.

Fiktiver schematischer Vorschlag für die Gestaltung der Öffnung vom Obergeschoss der Westempore zum Kirchenschiff mit drei Arkadenbögen und zwei Säulen.

Literatur

[references class=“compact“ /]

Fußnoten

| ↑1 | Partenheimer, Lutz (2012): 800 Jahre Anhalt – von der Burg zum „Land“, S. 63–72 (Partenheimer 2012, S. 66) |

|---|---|

| ↑2 | Böhlk, Olaf (2012): Warum entstand die Stadt Bernburg? Die Rolle der askanischen Stadtgründung an der Saale bei der Entstehung des späteren Landes Anhalt (21). In: Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde, S. 109–134 (Böhlk 2012, S. 126) |

| ↑3 | Petzschmann, Ulf (2012): Eine karolingisch-ottonische Befestigung und der Friedhof der St. Aegidiengemeinde auf dem Schlossberg von Bernburg (21). In: Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde, S. 135–148 (Petzschmann 2012) |

| ↑4 | Nr. 648. In: Otto von Heinemann (Hg.): Codex diplomaticus Anhaltinus. 936-1212. Dessau: Barth i. Comm (I). |

| ↑5 | Schlenker, Gerlinde (2000): Mittelalterliche Klöster im westlichen Anhalt vor allem Ballenstedt, S. 87–99 (Schlenker 2000, S. 89) |

| ↑6 | Lappenberg, Johann Martin (1859): Annales Stadenses auctore M. Alberto ab O. c.-1256 (MGH SS 16). Online verfügbar unter http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_16_S._355 (Lappenberg 1859, S. 355) |

| ↑7 | Zur Trauerzeremonie im Mittelalter: Böhm, Gabriele (1993): Mittelalterliche figürliche Grabmäler in Westfalen. Von den Anfängen bis 1400. Münster: Lit (Kunstgeschichte, 19) (Böhm 1993, S. 123), bezüglich der Zuordnung der Begräbnisse auf der Burg zur Pankratiuskapelle siehe Regest Nr. 513. In: Hermann Wäschke (Hg.): Regesten der Urkunden des herzoglichen Haus- und Staatsarchivs zu Zerbst. Aus den Jahren 1401 – 1500. Dessau: Dünnhaupt [in Komm.] |

| ↑8, ↑14 | Suhle, Hermann (1902): Die St. Pankratiuskapelle auf der Burg Bernburg. In: Unser Anhaltland (2), S. 482–489 (Suhle 1902) |

| ↑9 | Nr. 1458. In: Hermann Wäschke (Hg.): Regesten der Urkunden des herzoglichen Haus- und Staatsarchivs zu Zerbst. Aus den Jahren 1401 – 1500. Dessau: Dünnhaupt [in Komm.]. |

| ↑10 | Suhle, Hermann (1903): Die St. Pankratiuskapelle auf der Burg Bernburg. In: Unser Anhaltland (3), S. 482–489 (Suhle 1903, S. 488) |

| ↑11 | Peper, Hans (1938): Geschichte der Stadt Bernburg. 1. Aufl. Bernburg: Gustav Kunze (Dornbluth Nachf.) (Peper 1938, S. 36) |

| ↑12 | Beckmann, Johann Christoph (1999): Historie des Fürstenthums Anhalt. – Bd. 3. 1710. Aufl. Dessau: Anhalt. Verlagsges. mbH (Beckmann 1999, S. 124) |

| ↑13 | Suhle, Hermann (1902): Die St. Pankratiuskapelle auf der Burg Bernburg. In: Unser Anhaltland (2), S. 482–489 (Suhle 1902, S. 489) |

| ↑15, ↑19 | Wendler, Hans (1937): Die Grundmauern der ehemaligen Burgkapelle auf dem Schloßhofe zu Bernburg. In: Anhaltische Geschichtsblätter, 01.01.1937, S. 100–104 (Wendler 1937, S. 102) |

| ↑16 | Suhle, Hermann (1902): Die St. Pankratiuskapelle auf der Burg Bernburg. In: Unser Anhaltland (2), S. 482–489 (Suhle 1902, S. 484) |

| ↑17 | Böhlk, Olaf (2011): Auf den Spuren der Gotik. Die Stadt Bernburg im Mittelalter ; Begleitband zum Kolloquium Stadtgeschichte im Spannungsfeld – Bernburgs Weg zur frühneuzeitlichen Residenzstadt der Fürsten von Anhalt. Bernburg (Saale) (Stadtgeschichte im Spannungsfeld, : Bernburgs Weg zur frühneuzeitlichen Residenzstadt der Fürsten von Anhalt / Förderer der Kulturstiftung e.V. ; Begleitbd.) (Böhlk 2011, S. 74) |

| ↑18 | Wendler, Hans (1937): Die Grundmauern der ehemaligen Burgkapelle auf dem Schloßhofe zu Bernburg. In: Anhaltische Geschichtsblätter, 01.01.1937, S. 100–104 (Wendler 1937) |

| ↑20 | Wendler, Hans (1937): Die Grundmauern der ehemaligen Burgkapelle auf dem Schloßhofe zu Bernburg. In: Anhaltische Geschichtsblätter, 01.01.1937, S. 100–104 (Wendler 1937, S. 102–103) |

| ↑21 | Wäscher, Hermann (1962): Feudalburgen in den Bezirken Halle und Magdeburg. Berlin: Henschel-Verl., S. 218 S ; (Wäscher 1962) |

| ↑22 | Schmitt, Reinhard (2009): Schloss Bernburg. Leipzig: Ed. Leipzig (Schmitt 2009 |

| ↑23 | Schmitt, Reinhard (2008): Die mittelalterliche Burg Bernburg, S. 10–45 (Schmitt 2008) |

| ↑24 | Eine gute Übersicht über romanische Dorfkirchentypen gibt die Seite zum Thema Mittelalterliche Dorfkirchen im Teltow (südl. Berlin und Brandenburg) |