![]() Kennen Sie die neuen Bernburger Ortsteile? Am 18.04.2013 beschloss der Stadtrat Bernburg ein Konzept, welches Leitlinien für die Zukunft der ländlichen Bernburger Gemeinden festlegen soll. Eine kritische Stellungnahme.

Kennen Sie die neuen Bernburger Ortsteile? Am 18.04.2013 beschloss der Stadtrat Bernburg ein Konzept, welches Leitlinien für die Zukunft der ländlichen Bernburger Gemeinden festlegen soll. Eine kritische Stellungnahme.

Contents

- 1 Vorbemerkung

- 2 Ein neues Konzept…

- 3 Zahlen, Zahlen, Zahlen – oder die Dominanz der Nichterwerbstätigen

- 4 Folgen des demographischen Wandels – oder müssen wir uns von unrentablen Einrichtungen verabschieden?

- 5 Verkehr = Individualverkehr?

- 6 Schwachpunkt Kultur – oder steigt in Zukunft die Zahl der Totgeburten?

- 7 Neue Baugebiete – oder: Regeln erst aufstellen, nachdem man sie selbst gebrochen hat

- 8 Fazit. Was fehlt?

- 9 Ein Vorschlag: Dorfgemeinschaftshöfe

- 10 Literatur zum Weiterlesen

- 11 Beispiele für genossenschaftliche Lösungen

Vorbemerkung

Meine Ausführungen beziehen sich auf die veröffentlichte Entwurfsfassung des Konzeptes 11/2012. Auf Auskunft der Stadtverwaltung Bernburg kam es aufgrund von Diskussionsprozessen mit den Ortschaftsräten zu Anpassungen am Text. Da der Anpassungs-Vorgang aber nicht transparent nachvollziehbar vorgenommen wurde, ist die vom Stadtrat am 18.04.2013 beschlossene Fassung im Moment auch auf Nachfrage nicht öffentlich verfügbar.

[Aktualisierung 24.04.2013]

Baudezernent Holger Köhncke übermittelte mir am 24.04.2013 ein Dokument zu der vom Stadtrat beschlossene “Abwägung zu den Anregungen des Ortschaftsrates”, diese betreffen einzelne Punkte der Detailplanung in den Gemeinden.

[wpfilebase tag=file path=’artikelmaterial/Abwägungen für Stadtrat 18.04.2013-Stand 11.04.2013.pdf’ tpl=simple /]

[Aktualisierung 24.04.2013 Ende]

Für die Einarbeitung der Änderungen wird ein Zeitraum von ca. 14 Tagen veranschlagt. Laut Aussage des Wirtschaftsdezernenten Holger Dittrich soll das Konzept dann auch im Internet veröffentlicht werden.

Aufgrund der Vorbereitung eines Diskussionsforums zum Thema am 29. April 2013 erscheint mir jedoch eine Auseinandersetzung mit der Studie in der zur Diskussion gestellten und einzig öffentlich verfügbaren Fassung geboten.

Der folgende Text dient meiner persönlichen Stellungnahme und vermittelt als Diskussionsbeitrag natürlich meine persönliche Meinung. Meine Ausführungen sollen keinesfalls die konkrete und detaillierte Planungsarbeit von Fachleuten vor Ort ersetzen, sondern zur kritischen Hinterfragung der grundsätzlichen Intentionen des Handlungskonzeptes anregen.

Ein neues Konzept…

“Strategie- und Handlungskonzept für die Ortsteile” lautet der Titel des jüngsten stadtplanerischen Papiers der Bernburger Verwaltung.

Inhaltlich geht es darin um die Zukunft jener neuen Bernburger Ortsteile, welche ab 2010 die Einheitsgemeinde Bernburg bilden: Aderstedt, Baalberge (Kleinwirschleben), Biendorf, Gröna, Peißen, Poley (Weddegast), Preußlitz (Leau, Plömnitz) und Wohlsdorf (Crüchern).

Da die Studie, wie auch das Konzept Fokus Saale, als Leitlinie der städtischen Entwicklung dienen wird, soll sie nun in einer persönlichen Stellungnahme kritisch analysiert werden.

Karte wird geladen - bitte warten...

Als Autor der Studie zeichnen Dr.-Ing. W. Schwerdt und seine Mitarbeiter vom “Büro für Stadtplanung” in Alsleben verantwortlich.

Gleich am Anfang empfiehlt sich der Autor seinem Auftraggeber mit anerkennenden Worten:

“Zuerst galt es die neue kommunale Struktur in den Köpfen und Herzen der Einwohnerinnen und Einwohner im Allgemeinen sowie der Mitglieder in den politischen Gremien ankommen zu lassen und mit Leben zu füllen. Es ist in Bernburg geübte Handlungsweise, sich neben der Flächennutzungsplanung auch über das Instrument eines Stadtentwicklungskonzeptes über Ziele der mittel- bis längerfristigen Entwicklung der Stadt auseinanderzusetzen und klar zu werden.” (S. 3)

Wie auch beim Konzept Fokus Saale dauerten die Beteiligungs- und Diskussionprozesse beim Strategiepapier für die Ortsteile nur wenige Monate. Das Handlungskonzept wurde am 27.11.2012 in Bernburg vorgestellt, lag vom 07.01.2013 bis zum 06.02.2013 im Rathaus zur Einsicht aus und wurde am 18.04.2013 vom Stadtrat beschlossen.

Für Leser mit wenig Zeit hier zunächst erst einmal meine persönliche Gesamtbewertung:

Ich finde es positiv dass:

- sich die Stadtverwaltung grundsätzlich mit dem Thema “demographische Entwicklung und ländlicher Raum” auseinandersetzt

- erkannt wurde, dass die historisch gewachsenen Ortskerne weiterhin als dörflich-gemischte Nutzungszusammenhänge zu behandeln sind

- dass konkretes Datenmaterial zur Altersschichtung in den Ortsteilen veröffentlicht wurde

- festgehalten wird, dass der Bauboom “auf der grünen Wiese” gestoppt werden muss, auch wenn diese neue Richtlinie erst beschlossen wurde, NACHDEM in der Bernburger Kernstadt die Ausweisung von mehr als 210 Bauplätzen (Quelle MZ-Artikel „Trend zu eigenen vier Wänden“ vom 02.03.2013) für Einfamilienhäuser genehmigt wurde

Meine Kritikpunkte an dem Konzept lauten:

- Warum werden die Ortsteile der Kernstadt (z.B. Waldau, Roschwitz, Dröbel) nicht differenziert mit in die Untersuchung einbezogen?

- Warum verlässt man sich auch in Zukunft weiterhin auf den PKW als DAS dominierende Verkehrsmittel?

- Warum werden wichtige Themen, wie die Erreichbarkeit weiterführender Schulen, die PKW-unabhängige Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs und die medizinische Versorgung ausgeklammert?

- Warum finden neue Ansätze zur Dezentralisierung von Infrastruktur z.B. in der Energieversorgung und innovative Ideen zur Zukunft des ländlichen Raumes keinen Eingang?

Zahlen, Zahlen, Zahlen – oder die Dominanz der Nichterwerbstätigen

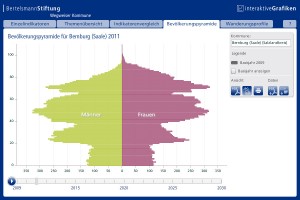

Gleich zu Beginn der Studie wird der Leser damit konfrontiert, dass die Stadtverwaltung Bernburg ihren Planungen eine eigene Bevölkerungsprognose zugrunde legt.

Diese schneidet, wen wundert es, natürlich deutlich positiver bei der Voraussage der Bevölkerungsentwicklung ab, als Vergleichsstudien des Landes oder anderer Institute.

Im Jahr 2011 machte die positive Differenz zwischen tatsächlicher und vom Statistischen Landesamt in der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose (2008) vorhergesagter Einwohnerzahl 1021 Personen aus.

Bei aller Euphorie muss aber beachtet werden, dass gewiss auch ein Teil der mehr als 2000 in Bernburg an der HS-Anhalt eingeschriebenen Studenten, von denen sicherlich einige auch in der Stadt ihren Wohnsitz haben, in der Betrachtung aufgeht.

Da von diesen aber kaum jemand in Bernburg bleibt, müsste ihr Anteil streng genommen herausgerechnet werden.

Eine zweite Abweichung zu den Berechnungen des Statistischen Landesamtes betrifft die Gruppe der Jüngeren. Während das Land diese Gruppe bei einem Alter von unter 20 Jahren abgrenzt, benutzt die Stadtverwaltung für die Grenze ein Alter von unter 15 Jahren (S. 11)

Damit werden die Studenten der Gruppe der 15-30-jährigen zugeordnet und die Grenze der Gruppe der Jüngeren wird vor dem Zeitpunkt des Endes der Schulausbildung eingestellt. Ein direkter Vergleich zur Prognose der Alterszusammensetzung des Landes ist so nicht mehr möglich.

“Auch bei dieser Einteilung können die beiden Altersgruppen der Jüngeren [<15] und der Älteren [>65] als “Nichterwerbsfähige” definiert und ihr Anteil an den prinzipiell Erwerbsfähigen, der mittleren Altersgruppe, errechnet werden.”(S. 11)

Ob ein Mensch ab dem 65. Lebensjahr “nichterwerbsfähig” ist, wird derzeit viel diskutiert.

Auch die Frage, ob “Erwerb” immer die Erwirtschaftung von Geld bedeutet, könnte vor dem Hintergrund der anhaltenden europäischen Finanzkrise gestellt werden.

Eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber globalen Entwicklungen und das Vertrauen, dass diese weltweiten Phänomene schon keine negativen Auswirkungen auf bereits gemachte Annahmen haben werden, zeichnet nicht nur die Studie, sondern auch die gesamte bisherige Vorgehensweise der Bernburger Verwaltung im Bereich der Stadtplanung aus. Als Beispiel hierfür sei auf den Beitrag “Vom sprunghaften Wachstum zur behutsamen Schrumpfung” des Bernburger Baudezernenten Holger Köhncke in der Festschrift “1050 Jahre Bernburg (Saale) in Anhalt” verwiesen, der ein gerade zu euphorisches Bild von der Zukunft zeichnet, ohne dass grundsätzliche Strukturen infrage gestellt werden müssen.

Folgen des demographischen Wandels – oder müssen wir uns von unrentablen Einrichtungen verabschieden?

Ein positiver Aspekt der Studie ist es, dass der aus dem demographischen Wandel resultierende Handlungsdruck aufgezeigt wird:

“Diese Zahlen veranschaulichen ein enormes Altern der Einwohnerschaft Bernburgs im Prognosezeitraum. Dabei wird die Stadt verhältnisweise weniger Junge und mehr Ältere als im Landesschnitt aufweisen.” (S. 7).

Klar werden auf Seite 36 zentrale Defizite wie beispielsweise:

- der Rückgang der Leistungsfähigkeit öffentlicher Haushalte,

- das Zurückbleiben der Wirtschaftsentwicklung hinter den Erwartungen oder

- die noch nicht “einvernehmlich” definierte “Rolle der neuen Ortsteile innerhalb der Stadt Bernburg (Saale)”

aufgezählt.

Die Aufgabenstellung wird deutlich formuliert:

“Bereits ohne eingehende Untersuchungen ist erkennbar, dass bei sinkender Bevölkerungszahl und damit einhergehender Einschränkung der öffentlichen Haushalte das bestehende System kommunaler Versorgungseinrichtungen überprüft und optimiert werden muss. Der Zwang, nicht ausgelastete oder nicht finanzierbare Einrichtungen zu schließen, zeichnet sich seit längerer Zeit ab. Ziel muss es sein, mit möglichst geringem Finanzaufwand eine möglichst gute, flächendeckende Versorgung im dörflich strukturierten Südteil des Stadtgebiets von Bernburg (Saale) zu erreichen.” (S. 36)

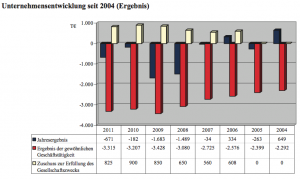

Offen bleibt, ob das formulierte Schließungsgebot auch für hochdefizitäre Einrichtungen der Bernburger Kernstadt wie z.B. einzelnen Teilbereichen der Bernburger Freizeit GmbH gilt. Die Millionengewinne, die von den kommunalen Stadtwerken erwirtschaftet werden und im letzten Beteiligungsbericht (2011) immerhin mit einer Höhe von mehr als 3,7 Millionen Euro einem Anteil von mehr als 100 Euro pro Einwohner entsprachen, kommen vor allem der Bernburger Kernstadt zugute. Auch wenn natürlich in der Studie suggeriert wird, dass die wenigen Kilometer nach Bernburg für jeden Bewohner der Ortsteile zumutbar sind, sofern dieser über einen PKW verfügt. Doch hier befinden wir uns schon im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Verkehr = Individualverkehr?

Nur an wenigen Stellen geht die Studie dürftig auf das Thema öffentlicher Nahverkehr ein.

“Auf die wünschenswerte Verbesserung der ÖPNV-Versorgung hat die Stadt Bernburg (Saale) nur beschränkten Einfluss. Die räumlichen Verhältnisse im Süden der Stadt erfordern nahezu zwingend die Nutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs, wodurch umgekehrt die Auslastung des ÖPNV stark eingeschränkt wird.” (S. 50)

und:

“Weiterführende Schulen und Förderschulen befinden sich in der Kernstadt. Sie spielen im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen keine Rolle, auf die z.T. eingeschränkte Erreichbarkeit über den ÖPNV ist jedoch hinzuweisen.” (S. 39)

Energiepreise oder Fahrtüchtigkeit im Alter hin oder her: Wer keine PKW hat, hat eben Pech!

Das eigene Auto in dem Carport am ländlichen Eigenheim vorausgesetzt, ist die Teilhabe am öffentlichen Leben, die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, überhaupt das Wohnen außerhalb der Kernstadt kein Problem.

Der eigene PKW als Grundlage vereinfacht das Planen eben ungemein und sorgt auch dafür, dass an der zentralistischen Struktur nichts geändert werden muss.

Schwachpunkt Kultur – oder steigt in Zukunft die Zahl der Totgeburten?

Auch wenn sich die Studie, mehr als das Konzept Fokus Saale bemüht, soziokulturelle Komponenten einzubinden, bleibt sie doch in ihrer technokratischen Sprache kühl und distanziert.

Als drastisches Beispiel für den Stil des Textes kann folgendes Zitat gelten:

Auch bei steigender Geburtenziffer wird die Zahl der Lebendgeborenen sinken. (S. 5)

Dabei ist wohl kaum gemeint, dass es zukünftig mehr Totgeburten geben wird.

Ein gravierender Schwachpunkt des Konzeptes ist wie auch bei Fokus Saale der Kulturbegriff.

Unter der Überschrift “Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus” werden lediglich die Punkte “Sportanlagen” und “Tourismus” abgehandelt. Die Formel für den ländlichen Raum Bernburgs lautet also: Kultur = Sport + Tourismus

Das beispielsweise Kirchen nicht in den Punkt Kultur einfließen, sondern nur sehr knapp im Teil “Sonstige Gemeinschaftseinrichtungen” behandelt werden, sagt mehr über die kulturelle Identität der Autoren aus, als dass die Realitäten vor Ort wiedergegeben werden.

Vorschläge, wie die als “wesentliche Aufgabe” herausgestellte “Herausbildung eines entsprechenden Identitätsbewusstseins am Ort selbst und seine Weitergabe an die derzeitigen und zukünftigen Bewohner” (S. 48) erfolgen soll, werden nicht gemacht:

“Dies kann von außen angestoßen und unterstützt werden, muss aber von der Bevölkerung des jeweiligen Ortsteils als eigene Aufgabe erkannt und gemeinsam geleistet werden.” (S. 48)

Besonders an dieser Stelle wird das Defizit des schmalbandigen Ansatzes des Ortsteilentwicklungskonzeptes mehr als deutlich, denn die Herausbildung eines neuen ländlichen Identitätsbewusstseins hängt eng mit der Etablierung neuer ländlicher Lebensformen zusammen. Attraktiv am zukünftigen Leben in Dörfern könnte beispielsweise die Unabhängigkeit von überregionalen Energieversorgern sein. Eigene Lebensmittel “vor der Haustür” zu erzeugen, statt auf die Produkte der skandalbehafteten weltweiten Lebensmittelindustrie vertrauen zu müssen. Ein naturnahes Leben, ethischer Umgang mit Nutztieren, gemeinschaftliche und sinnstiftende Tätigkeiten, die sich direkt auf die eigene Lebensqualität auswirken und überschaubare Kreisläufe – solche und ähnliche Faktoren sind es, welche die ländliche Lebensqualität ausmachen.

Den wichtigen Aspekt der Selbstversorgung behandelt die Studie aber nur auf der gleichen Ebene wie die “Hobby-Tierhaltung“, beide “stadtuntypischen Wohnformen” sollen aber immerhin weiterhin in den Dörfern ermöglicht werden (S. 44).

Ob dagegen der “Traum vom Eigenheim” (S. 57) mit seiner angeblich “verbreiteten Traumvorstellung vom freistehenden Einfamilienhaus” (S. 47) auch noch in Zukunft die Motivation Nummer Nr. 1 für das Leben auf dem Land ist, darf nach dem Abebben des ländlichen Baubooms bezweifelt werden.

Grade aber die oben genannten neuen Faktoren bedürfen einer tiefgreifenden Umwandlung der bestehenden Zentralstrukturen hin zu einer dezentralen Organisation, wie sie nur ein integratives Konzept leisten kann. Dieses ist aber in wenigen Monaten und von einer kleinen Gruppe von technischen Planern nicht erstellbar, sondern bedarf langfristiger und transparenter Diskussionsprozesse und den Mut, bisherige Richtungsentscheidungen grundsätzlich infrage zu stellen, anstatt diese jahrzehntelang “fortzuschreiben”.

Vielleicht auch noch einmal ein Anlass, die in Bernburg “geübte Handlungsweise“, die Zukunftsplanung vor allem Ingenieuren zu überlassen, grundsätzlich zu hinterfragen. Schon beim Konzept Fokus Saale wurde ja festgestellt, dass die gesetzten Ziele bei der Revitalisierung der Talstadt durch die bisher angewendeten Mittel nicht erreicht werden konnten.

Neue Baugebiete – oder: Regeln erst aufstellen, nachdem man sie selbst gebrochen hat

Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass die vorliegende Studie, wie schon Fokus Saale auf die Kunst “professioneller Makler” (S. 49) setzt, um die “erklärte Absicht” zu erreichen, “den Ort und die dort verfügbaren Immobilien “marktfähig” zu machen” (S. 48).

Gerade die Frage, welche Faktoren “die besonderen Möglichkeiten des dörflichen Wohnens” (S. 49) kennzeichnen, bleibt bei der Außerachtlassung der ländlichen Kultur und innovativer Ideen zur zukünftigen Entwicklung des ländlichen Raumes weitestgehend unbeantwortet.

Überhaupt bleibt die Studie in der zukünftigen Sichtweise auf den ländlichen Raum recht unklar. Einerseits heißt es: “Nur wenn es gelingt, die Wohnnutzung dauerhaft zu stabilisieren, können die Ortsteile langfristig weiter bestehen.” (S. 45) andererseits wird die “planerische Absicht” in der Bernburger Kernstadt kritiklos hingenommen, “den Suburbanisierungsprozess ((Suburbanisierung oder Stadtflucht ist die Abwanderung städtischer Bevölkerung oder Funktionen aus der Kernstadt in das städtische Umland (Quelle: Wikipedia))) durch geeignete Maßnahmen – z. B. die Bereitstellung ausreichender Bauflächen für den Eigenheimbau – zurückzudrängen” (S. 30).

Während es auf Seite 38 heißt: “Solange die Arbeitswege in zumutbarem Rahmen bleiben, ist der Rückgang des Gewerbes in den Ortsteilen für deren Bestand eher förderlich, da Nutzungskonflikte abnehmen und die Attraktivität als Wohnstandort wächst“, lautet der erste Handlungsansatz auf Seite 49: “Schwerpunkt für die Schaffung von neuem Wohnraum sind die Kernstadt sowie die angrenzenden bestehenden Siedlungsbereiche“.

Damit entspricht das Konzept nur den herrschenden Realitäten: Während in der Kernstadt derzeit Bauplätze für 210 Einfamilienhäuser erschlossen werden (Quelle MZ-Artikel „Trend zu eigenen vier Wänden“ vom 02.03.2013) legt das Konzept für die Ortsteile fest:

“In den Ortsteilen werden keine Wohngebiete auf bisherigen Außenbereichsflächen neu ausgewiesen. Rechtskräftige Bebauungspläne für nicht realisierte Wohngebiete werden aufgehoben oder durch förmlichen Beschluss eingefroren.” (S. 49)

Das Handlungskonzept schreibt diesen Grundsatz erstaunlicherweise auch für Bernburg vor:

“Die Politik des knappen Baulands ist nicht nur auf die Ortschaften, sondern auf die Stadt Bernburg (Saale) insgesamt anzuwenden. Idealerweise sollten vorhandene Wohngebäude in den Ortsteilen genutzt werden, bevor neue Eigenheime am Rande der Kernstadt errichtet werden.” (S. 49).

Glücklicherweise waren die Neubaugebiete in Bernburg bereits ausgewiesen, als das Handlungskonzept beschlossen wurde. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt…

Da das Konzept selbst folgendes feststellt:

“Dörfer sind gegenüber Neubaugebieten am Rande der Kernstadt nur dann konkurrenzfähig, wenn das Vorhandene bereits so attraktiv ist, dass man auf bauliche Selbstverwirklichung zu verzichten bereit ist.” (S. 57)

besteht nun die Frage, worin die Selbstverwirklichung im dörflichen Lebensraum besteht und welche Qualität das dort “Vorhandene” ausmacht. Eine Frage, welche das Konzept eigentlich beantworten sollte, es aber nicht tut.

Bemerkenswert ist, dass es den Autoren des Konzeptes sogar gelingt, die Stagnation bei der Bernburger Innenstadtentwicklung zu erklären:

“Aus der Analyse der vorhandenen Wohnformen und der Nutzererwartungen ergibt sich eine Zweiteilung der Bausubstanz. Für Einfamilienhäuser und verwandte Gebäudetypen besteht ausreichendes Interesse, sofern das Preisniveau den erhöhten Wegeaufwand zum Erreichen von Arbeitsstätte und Versorgungseinrichtungen ausgleicht. Problematisch sind die zu kleinen und die zu großen historischen Bauformen, diese machen aber einen wesentlichen Teil der Identität der Ortsteile aus. Vor diesem Hintergrund sollte die weitere Entwicklung des Wohnens nicht sich selbst überlassen bleiben, da die ortstypischen, aber “veralteten” Gebäudetypen den Gesetzen des Marktes folgend allmählich verschwinden werden. Vielmehr gilt es, die vordergründig attraktiven Konkurrenzangebote möglichst knapp zu halten und insbesondere keine neuen Baugebiete auszuweisen.” (S. 48)

Besser hätte man die Misere auch für Bernburg nicht ausdrücken können. Warum diese Erkenntnis nicht umgesetzt wird, bleibt offen.

Fazit. Was fehlt?

Meiner Meinung nach eindeutig Visionen und Mut zum Neuen! Stattdessen wird suggeriert, dass eigentlich alles so bleiben kann, wie es ist und man mit seinen bisherigen Planungen schon richtig liegt.

Die behandelten Konzepte, einschließlich Fokus Saale, gleichen Beruhigungspillen, die im Schreibtisch liegen und nur dann herausgeholt werden, wenn es nachzuweisen gilt, dass man in der Verwaltung seine Hausaufgaben erledigt hat.

Sie sind weder besonders gründlich, noch innovativ genug, um mitreißen zu können und Impulse zu geben. Immer wenn es eng wird, wird nach der Wohnungswirtschaft und den Maklern gerufen. Der Markt soll es richten, wenn der Verwaltung die Ideen ausgehen.

Dies ist kein Wunder, denn Visionen zu entwickeln ist in der Demokratie Sache des Bürgers, sie umzusetzen, Sache der Verwaltung.

Hier liegt auch der Ansatz, wie man es besser machen kann.

Lösungen zur Bewältigung der Probleme aus der gewaltigen Gebietsausdehnung der Stadt Bernburg und der Folgen des demographischen Wandels bedürfen eines intensiven Diskussionsprozesses zwischen allen Einwohnern der Stadt. Das Medium Papier hat hier schon von vornherein verloren, da es dynamische Beteiligungsvorgänge über längere Zeiträume kaum transparent abbilden kann. Es soll aber ein Medium geben, das flexibler ist als bedrucktes Papier!

Statt den “Macher” zu geben, gilt es für die Verwaltung, die klugen Köpfe und das Wissen der Bürger zu aktivieren und den Prozess der gemeinsamen Ideenfindung zu moderieren.

Bei längerfristiger Betrachtung und im größeren Maßstab beurteilt, steht sogar die Frage vor uns, ob Wachstum alles ist, Erfolg sich nur im Einfamilienhaus ausdrückt oder die große Kreuzfahrt der einzige Lohn für ein “Arbeitsleben” sein kann.

Ein Vorschlag: Dorfgemeinschaftshöfe

Warum nicht darüber nachdenken, ob es nicht im Zentrum jedes Dorfes wieder mindestens einen gemeinschaftlich betreuten und genossenschaftlichen bewirtschafteten Dorfgemeinschaftshof geben sollte, wo Tiere (alte Haustierrassen?) artgerecht gehalten, Pflanzen (alte Sorten?) traditionell angebaut und Nahrung handwerklich produziert wird?

Jeder dieser Höfe und damit jedes Dorf könnte seinen Schwerpunkt bestreiten: Schafhaltung, Ziegen, Schweine, Rinder, Obstanbau, Gemüse, historische Getreidesorten, Hülsenfrüchte usw.

Alle Dorfgemeinschaftshöfe gemeinsam könnten in einer Genossenschaft zusammengefasst werden. Durch ihr spezielles Profil träten sie nicht in Konkurrenz zu den Agrargenossenschaften sondern würden sich eher Aufgaben der Landschaftspflege und dem Erhalt der bäuerlichen Kultur widmen. Ein Anliegen, welches beispielsweise auch durch das Leader-Programm gefördert wird.

Warum die erzielten Überschüsse Dorfgemeinschaftshöfe nicht in der Stadt anbieten? Warum gesunde regionale Produkte nicht in einer genossenschaftlichen Küche verarbeiten? Gastronomie und Handel könnten so um interessante regionale Angebote bereichert werden. Bernburg hätte als Stadt MIT ländlichem Raum ideale Voraussetzungen für das Urban Farming!

Nur auf Basis gesetzlicher Zahlungsmittel wären derart produzierte Produkte vielleicht nicht konkurrenzfähig. Auf Basis eines währungsunabhängigen regionalen Tauschrings aber, in den auch Dienstleistungen zur Daseinsvorsorge, Fahrdienste, Versorgungsleistungen und vieles mehr mit einbezogen werden können, könnten die landwirtschaftlichen Produkte auch den dörflichen Siedlungen eine produzierende Rolle einräumen, statt nur als ewiger Bittsteller auf den Dienstleistungstransfer aus der Kernstadt angewiesen zu sein.

Natürlich benötigt ein solches Modell Zuschüsse – aber warum sollen immer nur die Menschen im ländlichen Raum verzichten müssen?

Ähnliche Modelle funktionierten als “Nahmarkt” jahrhundertelang in der Stadt Bernburg. Sie sind krisenfest und stiften Lebenserfüllung, weil man die “Früchte seiner Arbeit” wortwörtlich sehen kann und diese nicht in irgendeiner Bank verschwinden oder durch eine Finanzkrise vernichtet werden können.

Vielleicht ein Vorschlag unter vielen, die noch darauf warten, diskutiert zu werden.

Literatur zum Weiterlesen

Leitfaden “Regionale Entwicklung mit Genossenschaften – Bürger, Wirtschaft und Kommunen Hand in Hand”

Eine aktuelle Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle stellt den Nutzen der Gebietsreform in Sachsen-Anhalt in Frage. Die Ergebnisse zeigen: “…dass dezentrale Verwaltungsformen keinen signifikanten Effizienznachteil gegenüber Einheitsgemeinden aufweisen müssen…”

Eine aktuelle Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle stellt den Nutzen der Gebietsreform in Sachsen-Anhalt in Frage. Die Ergebnisse zeigen: “…dass dezentrale Verwaltungsformen keinen signifikanten Effizienznachteil gegenüber Einheitsgemeinden aufweisen müssen…”

Beispiele für genossenschaftliche Lösungen

- Ein guter Start: DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.

- Einkaufen, wo die Menschen zu Hause sind – Eine Dorfgenossenschaft betreibt ein Lebensmittelgeschäft

- In drei bis vier Monaten will die Genossenschaft ihren Laden in Hailfingen öffnen

- Bürgerbräu Wächtersbach Braugenossenschaft e.G. – Eine Genossenschaft betreibt eine Brauerei mit Gaststätte

- Energieunabhängigkeit: Ein Dorf versorgt sich selbst